Каждое лето «Дом с маяком» проводит День памяти.

В этот день родители пациентов, умерших под опекой «Дома с маяком» от тяжелых заболеваний, вспоминают своих детей и делятся своими историями. Мы собрали три истории о том, как принять смерть ребенка и прожить горе.

До 14 лет Артем почти не болел — разве что простудой. Он рос активным ребенком, профессионально занимался плаванием. Настолько крепким был, что даже медицинский полис оказался просроченным, а паспорт он получил уже во время первой госпитализации — той, что навсегда изменила нашу жизнь.

Все началось после Нового 2020 года. Первого января мы провожали Артема на сборы по плаванию, и прямо на пороге у него внезапно началась рвота. Решили, что просто поздно поужинал. Давали лекарства в дорогу, но они даже не понадобились — сын чувствовал себя хорошо. Однако через две недели, когда он вернулся домой, симптомы появились снова. Как раз шла диспансеризация в спортивной школе, и врачи диагностировали подростковый рефлюкс. Объяснили: организм растет, желудок не успевает за нагрузками — такое бывает.

В феврале добавились головные боли. Мы забеспокоились, но даже мысль об опухоли мозга не приходила в голову — хотя папа Артема онколог. В начале марта сын пришел из школы, и я заметила, что у него косит глаз. Это стало тревожным сигналом. После обследований на следующий день его экстренно госпитализировали в Морозовскую больницу. У него обнаружили опухоль головного мозга. Артем был очень слаб из-за начавшейся гидроцефалии — в полостях мозга скопилось избыточное количество спинномозговой жидкости. Еще день — и он мог погибнуть от отека мозга.

После операции врачи поставили диагноз: медуллобластома, IV стадия. По статистике, с таким диагнозом редко живут больше пяти лет. Мы понимали это, но не сдавались. Не спрашивали «почему», не опускали руки — просто боролись. Операция прошла успешно: нейрохирург удалил всю опухоль. Она была большой — если бы ее не обнаружили вовремя, Артем мог просто не вернуться ни из школы, ни с тренировки. После операции он долго лежал в больнице из-за осложнения на поджелудочную железу.

К тому времени я уже несколько лет работала психологом. Прошла личную терапию, участвовала в группах — будто специально накопила ресурсы, чтобы помочь сыну. В больницу я привезла целый набор для арт-терапии: карандаши, раскраски, нитки. Это очень пригодилось. После операции Артем не мог ходить — мы разрабатывали моторику. Были панические атаки, тяжелые моменты — творчество помогало ему и мне.

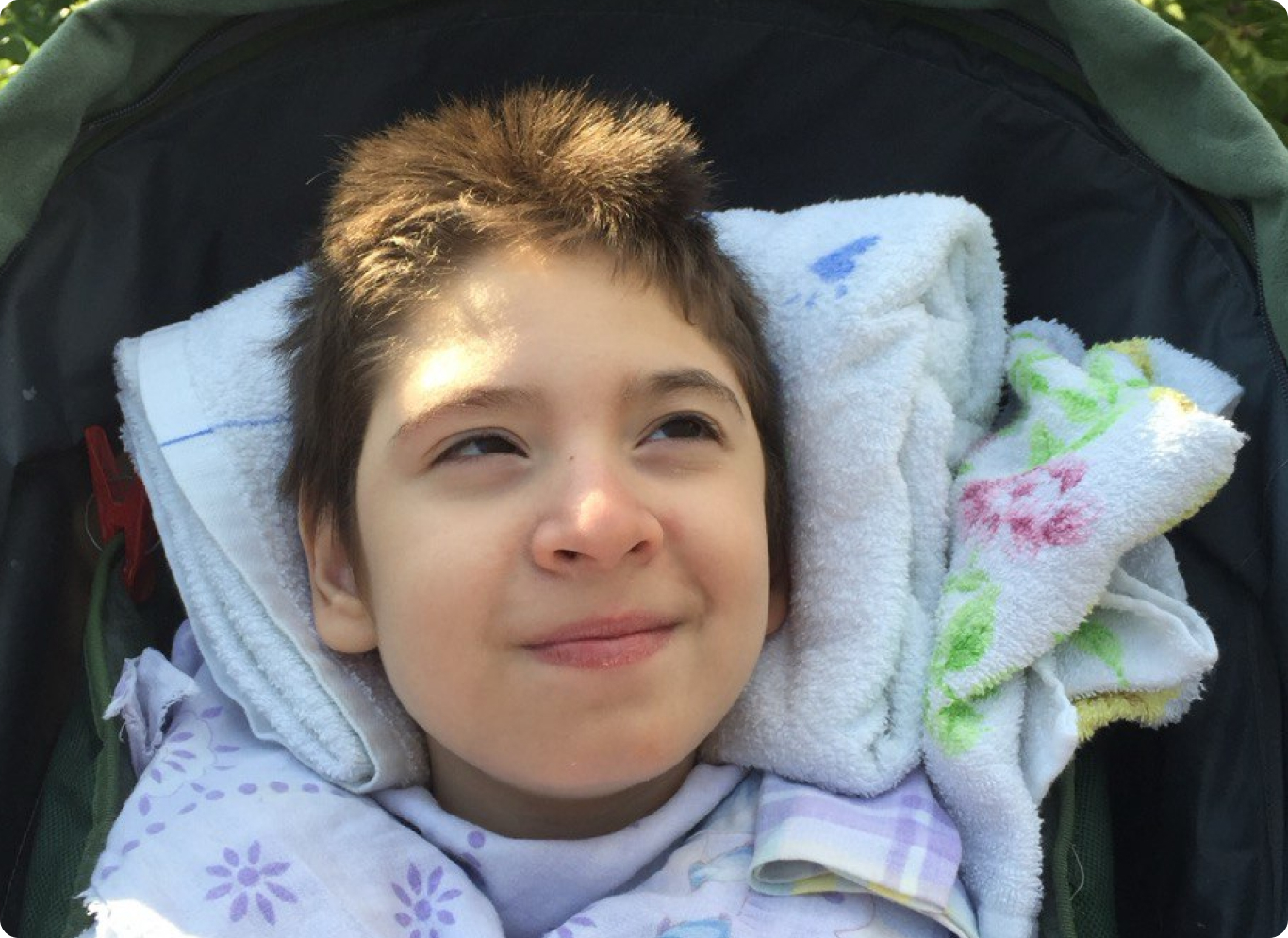

Артем был удивительным. Даже во время болезни он умел организовать свое время: рисовал (дарил работы друзьям, врачам, педагогам), ходил в гончарную мастерскую (она была в нашем доме), писал стихи. Закончил школу на «отлично», с одной четверкой, сам сдавал экзамены. Плавал, занимался ЛФК, йогой, играл в шахматы с бабушкой, много читал, занимался вокалом. Встречался с друзьями, путешествовал с нами, много ходил. Жил полной жизнью.

Но лечение не прекращалось. Лучевая терапия в Петербурге, протонная терапия, бесконечные курсы химиотерапии. Дважды была ремиссия. Во время одной мы съездили на Алтай. Во время второй Артем потерял слух на левое ухо — сделали кохлеарную имплантацию, и с аппаратом он снова стал слышать. Но потеря слуха сильно повлияла на его состояние.

Однажды он сказал: «Не говори мне о болезни. Я не хочу о ней думать. Хочу думать о поступлении в институт. О будущем». Он никогда не обсуждал, что его жизнь может оборваться. Вел дневник, планировал день, записывал успехи и радости. В последние месяцы полностью погрузился в творчество. Ему было тяжело даже сидеть, но он просил пересадить его в кресло, чтобы рисовать и написать последнее стихотворение — ко Дню семьи, любви и верности. Перед уходом мы решили создать колоду метафорических карт из его работ. После смерти сына я завершила этот проект и назвала его «Артем».

Весной 2024-го я видела, как он угасает. По протоколу нужно было продолжать лечение, но я понимала: конец близок. Артему уже исполнилось 18 лет, и лечащий врач предложила обратиться в Хоспис для молодых взрослых «Дом с маяком». Для меня это было подтверждением: не только я вижу, что сын уходит. Пугало лишь, что он будет не дома. Но врач успокоила: можно оставаться дома.

Под опекой «Дома с маяком» Артем был две недели. Это время мы провели втроем: я, муж и Артем. Дочь уехала к родственникам, с малышом помогала няня. Без Хосписа мы не знали, как правильно ухаживать за умирающим, действовали интуитивно.

Теперь же можно было в любое время получить поддержку от врача Виктории Горбуновой и психолога Ольги Догонкиной. Нам привезли специальную кровать, оборудование — это облегчило последние дни Артема.

Две недели — казалось бы, мало. Но сотрудники Хосписа стали для нас родными. В последние дни мы не хотели видеть никого, кроме них. Они помогли нам отпустить сына. И продолжают поддерживать после его ухода. Мы ходили на День памяти — такие мероприятия очень помогают родителям, потерявшим детей.

«Дом с маяком» поддерживает наши проекты в память об Артеме. После его смерти я собрала все его работы и организовала художественные выставки, которые нашли отклик у многих людей. Так родился проект «Бессмертные дети» — для родителей, чьи дети оставили после себя творческое наследие. В октябре планируем выставку в московской галерее. Это наша память. Наша любовь. Наша связь с нашими детьми.

Лерочка была очень любопытная девочка, интересующаяся, игривая, очень умная. Под конец жизни она стала очень нежной, могла обнять и погладить, пожалеть, даже когда ей самой было плохо. Дочь обожала находиться в центре внимания. Когда рядом были я, ее папа и бабушки, она была самым счастливым ребенком.

Дочь очень хорошо чувствовала музыку. Когда бабушка играла на пианино, она подхватывала такт и начинала танцевать. Как-то мы ездили гулять на Арбат, там уличные музыканты исполняли песню «Земля в иллюминаторе». Барабанщик оказывал ей знаки внимания, она стеснялась, но потом начала танцевать. Лера любила, когда я ей читала сказки. Любимая у нее была про репку. Ей нравилось, что дед сильно старался вытащить репку, и она изображала его, пыхтя со всей силы.

Лера родилась с синдромом делеции 22 хромосомы. Это генетическая аномалия, при которой могут быть различные врожденные пороки развития органов, в основном сердца, но у Леры задело почки и мочевыделительную систему. У дочери было три почки — одну удалили, когда ей был год. В полтора года я начала замечать, что Лерочка стала неуверенно ходить и «беречь» одну ручку. Врачи скорой и приемного отделения не могли поставить диагноз — нас отправляли домой с парезом и подвывихом плечевого сустава. Но все же дочери сделали МРТ. Когда еще процедура не закончилась, врач вышел из кабинета и предупредил, что это может быть или опухоль, или инсульт. В этот момент я уже перестала что-либо слышать, мне просто хотелось взять Леру на руки.

Опухоль была не слишком большой, но сложность заключалась в ее местоположении — в правом желудочке мозга с прорастанием в таламус. Через опухоль проходила вена. Она и таламус не позволяли полностью убрать опухоль без ухудшения качества жизни ребенка. Оперировали Леру в Морозовской больнице. Все прошло хорошо. Через час после операции мне разрешили зайти к дочке в реанимацию. Я боялась, что Лера будет без сознания. Но она меня с порога встретила требованиями — хотела кушать. Конечно, кормить было нельзя, разрешили только немного попоить.

Полтора года, с первого июля 2022-го по 10 декабря 2023-го, Лера почти все время провела в больницах. Я находилась с ней рядом до начала октября 2022-го — в самые сложные моменты. Ей было очень плохо, и материнской душе такие периоды «вывозить» очень сложно. Нам не разрешали посещения и выходить на улицу во время лечения, мы находились в четырех стенах все время. Я чувствовала постоянную ответственность на плечах. В школе не учили, как лечить онкологию у ребенка, а мне нужно было принимать решения, опираясь на мнения различных врачей. Меня это сильно подкосило и в итоге у меня сдали нервы.

Мы с мужем Сашей приняли решение поменяться ролями — я вышла на работу, а он остался с Лерой. Я знала, что муж справится, но все равно кошки скребли на душе. Я возвращалась к людям, которые расстраиваются, что в выходные не успели купить шторы. Надо было учиться не преуменьшать их переживания, если они делятся ими со мной. Мне кажется, я до сих пор этому не научилась.

А Сашка был молодцом! Я к ним приезжала на выходные в Питер, когда дочь проходила лучевую терапию.

После лучевой терапии Лера совсем перестала есть, а кормить через зонд ее надо было очень медленно. В больнице помогал энтеромат — специальное устройство для подачи питания. На дом его нам не давали. Поэтому я начала искать благотворительные организации, которые могли бы выдать энтеромат. На тот момент я нашла выдачу энтеромата на дом только в «Доме с маяком». Так как Лерка на тот момент еще лечилась и результаты были хорошими, я не ассоциировала ее с неизлечимо больным ребенком. Но на опеку Хосписа все равно согласилась — мне нужен был энтеромат.

И не зря согласилась. Нам дали энтеромат, стойку для него, набор для оказания первой помощи, запас лечебного питания. Потом специалисты «Дома с маяком» помогли получить питание от государства. К нам регулярно приходили врач и медсестра, у Леры была няня от Хосписа Наталья Китаева. Наши ресурсы с мужем сильно истощились во время лечения дочери. Поэтому такой отдых, когда Наташа проводила время с Лерой, был нам необходим. Лерке особенно нравилось ездить на автобусе и смотреть в окошко — и Наташа ей в этом удовольствии никогда не отказывала.

Вообще, когда Леру выписали в декабре 2023 года домой, мы просто старались жить и кайфовать. Гуляли втроем, обязательно заходили в магазин, чтобы купить дочери конфеты и вкусняшки всего мира. Лера подружилась с девочкой на детской площадке. Мы строили планы на будущее. Купили тур в Калининград на июль, чтобы поехать втроем.

Но состояние дочери ухудшалось. Восьмого мая 2024 года из Хосписа нам привезли кислородный концентратор, аспиратор и много другого медицинского оборудования. А на следующий день у Леры стала падать сатурация (насыщение крови кислородом), медсестра Евгения Кузнецова сказала, что началось умирание. Мы хотели попасть в стационар Детского хосписа на программу помощи в конце жизни. Нужно было срочно успеть туда. Я боялась, что приедет скорая и увезет дочь в реанимацию. Вспомнила, что у нас есть родственник, который работает на скорой и сможет отвезти нас в Хоспис.

Когда я первый раз увидела каюту (так называются в «Доме с маяком» палаты), я поняла, что это не больница — и сразу же успокоилась. Комната, как дома, с балконом, картинами на стенах, кроватью, похожую на обычную, а не железную как в больнице, без уродливой белой лампы над ней. Мы могли с мужем постоянно находиться рядом с дочкой. К нам каждый день приезжали родственники и друзья — Леру много кто любил.

Хоспис стал для нас островом спокойствия, понимания, принятия, моральной и эмоциональной безопасности, любви и человеческой простоты. После долгой борьбы, мы начинали приходить в себя. В Хосписе нам дали понимание, что ребенок не обязан выздоравливать, просто потому что этого хотят родители. Ребенок вообще никому ничего не должен. Это нужно принять. Как принять и то, что родителям тоже нужна забота.

Лера умерла через две недели после того, как мы приехали в стационар. Ей было 3 года и 5 месяцев.

После смерти Леры мы сделали кораблик с ее именем и повесили на забор в саду Хосписа. Это был теплый и душевный день. Пришла няня Наташа, медсестра Женя.

Болезнь дочери я так и не приняла. Как известно, есть пять стадий принятия: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Во время лечения я застряла на гневе, иногда был торг. До принятия я дошла уже после Лериной смерти.

Мне помогает общение с психологом «Дома с маяком» Ольгой Догонкиной. Не знаю, как она это делает, но после общения с ней ранки на душе затягиваются. Еще мне очень помогает музыка.

Конечно, смерть дочери бесследно не прошла. Мы с мужем не можем слышать, как плачут дети. Я начинаю плакать вместе с ними. Я задумывалась, чтобы пойти во второй декрет, но когда вижу маленького ребенка, то понимаю, что еще рано. Накануне Лериного дня рождения и Нового года у меня были панические атаки — я очень боялась этих праздников. Мне помогли Оля и занятия спортом. Триггеров много — пока еще они ранят.

В прошлом году нас не приглашали на День памяти, потому что прошло меньше месяца, как Лера ушла. В этом году я хотела поехать, но у меня не получилось. Поехал муж со свекровью — любимой Лериной бабушкой. Саша сначала переживал, но уехал оттуда довольным. Он пообщался со знакомыми родителями и Наташей. Сотрудники «Дома с маяком» зачитывали имена детей, умерших под опекой Хосписа. Когда читала Наташа, у нее за спиной появилась фоном Лерочкина фотография. Это согрело душу нам и ей.

Я не хочу, чтобы о Лере помнили как о девочке, родившейся с хромосомной аномалией и умершей от рака. Я хочу, чтобы ее помнили такой, какой она была. Настоящей, веселой, капризной, нежной, умной, любящей эту жизнь Лерочке.

На Дне памяти родители высадили аллею лаванды. Это то, что мы можем делать для наших детей. Это в память о них. Память — это то единственное, что осталась нам, и мы ее бережно несем со всем теплом и любовью.

Еще во время беременности врачи мне говорили, что у Егора есть подозрения на различные заболевания. Он родился с микроцефалией — маленькой головой. В пять месяцев у него начались приступы эпилепсии. Потом врачи начали ставить другие диагнозы, включая органическое поражение центральной нервной системы. Первые три года жизни Егора мы провели в больницах. Ездили в Израиль для генетических исследований — не все анализы тогда можно было пройти в Москве. В итоге ничего так и не нашли. Понятно, что была мутация в каком-то гене, но точно ничего не установили. Мы перестали заниматься исследованиями, потому что на лечение их результат никак не влиял.

Во время подбора препаратов выяснилось, что эпилепсия у Егорки резистентная, то есть не поддается медикаментозному лечению. Течение этого заболевания таково, что со временем утрачиваются функции организма. Например, сын перестал самостоятельно глотать пищу. Сначала он питался через зонд, потом ему поставили гастростому — трубку в животе для принятия еды. Егор никогда сам не ходил, не сидел, не держал голову, не говорил. Болевые ощущения у него тоже снижались. Когда он был совсем маленьким, то мог сообщить о болезненных реакциях — плакал, морщился. Потом это утратилось. Мы научились понимать по едва уловимым изменениям Егора, что ему больно, что ему неприятно.

Егор почти ничего не видел, но у него был хороший слух. Ему нравилась музыка. Наш старший сын музыкант, он часто играл ему на гитаре, в том числе собственные произведения. Получается, что Егор был первым слушателем его сочинений. Еще он всегда любил воду. Пока не начались первые приступы эпилепсии, мы ходили с ним в бассейн для грудничков с морской водой. Он даже под воду с инструктором нырял. В Израиле часто купались с сыном в море. Когда были в «Доме с маяком», чтобы подобрать корсет для Егорки у замечательно физиотерапевта Илоны Абсандзе, практически каждый вечер ходили в бассейн.

В Детский хоспис мы обратились, когда Егору было 11 лет. Нам рассказала врач Морозовской больницы, когда сын проходил очередную диспансеризацию. «Дом с маяком» стал для нас глотком свежего воздуха. До него наша семья никогда не получала такой поддержки. Мы чувствовали себя какими-то одинокими. Да, были врачи, — они занимались купированием приступов, но они выполняли исключительно свою определенную задачу. Никто никогда не спрашивал, а каково нам с мужем? Чего мы хотим? Первый раз на нас обратили внимание в «Доме с маяком». И это было очень ценно.

В «Доме с маяком» мы узнали, что есть много оборудования, которое облегчало состояние Егора. И все эти аппараты могли находиться дома, для них не надо было ехать в больницу. Юристы «Дома с маяком» помогали нам взаимодействовать с государством для получения лечебного питания и препаратов. В нашей жизни появились врачи и медсестры, которые приходили не потому, что у Егора поднялась температура, а просто для наблюдения за его состоянием. Я могу с уверенностью сказать, что до Хосписа никакой опоры мы не чувствовали.

Особую опасность для Егора представляла пневмония. В «Доме с маяком» с нами обсуждали индивидуальный план помощи в конце жизни, где есть вопрос о том, как действовать, если ребенку понадобиться госпитализация в реанимацию. Первый разговор у нас не получился — папа Егора был не готов к нему. Во второй раз мы долго говорили и пришли к единому мнению, что в случае ухудшения самочувствия в реанимацию сын не поедет. Это его только травмирует, но не спасет. Совместно с «Домом с маяком» мы просто будем облегчать его уход. Мы готовы были ехать в стационар на программу помощи в конце жизни, поскольку, когда несовершеннолетний при отказе родителей от реанимации умирает дома, проводится много связанных с правоохранительными органами процедур. Это болезненно для родителей.

Мы жили с мыслью, что однажды Егор может умереть, но мы все равно не были готовы к смерти. За пару дней до ухода у сына снизилась сатурация. Такое бывало и раньше, это связано с Егоркиными приступами. Мы в этих случаях подключали кислородный концентратор. Сделали так и в этот раз. В субботу, первого марта 2025 года подключили кислородный концентратор, и сатурация выровнялась. А утром второго марта сатурация вновь упала, хотя Егор продолжал оставаться на кислороде. Мы поняли, что сын уходит в 16 лет. Поняли, но принимать эту мысль не хотели. Думали, что сломался пульсоксиметр, предназначенный для измерения сатурации, нашли другой прибор, но он показывал то же самое…

Мы позвонили на горячую линию «Дома с маяком», потом с нами связалась наша медсестра Наталья Давыдова из Хосписа. У нее был выходной, но она сказала, что скоро приедет. Мы обзвонили родных: приехал старший сын, позвонили бабушкам и дедушкам, чтобы у них была возможность попрощаться с Егором.

Когда Егора не стало, медсестра «Дома с маяком» все взяла на себя. Она позвонила всем, кому нужно. Приехали врачи, пришел участковый полицейский. Наталья сказала, что она будет присутствовать на всех процедурах, а нам на них лучше не надо быть, поскольку это точно не то, с чем должны сталкиваться родители после потери ребенка.

После смерти Егора мне пришла рассылка «Дома с маяком» с приглашением на День памяти. Я заполнила анкету, хотя не знала, как он будет проходить. В этот день со мной поехала близкая подруга (она живет в Канаде, но была проездом в Москве), мои родители, сестра. Папа Егора отказался идти — он по-своему проживает горе и не был готов.

Я сильно переживала перед Днем памяти. Накануне перебирала Егоркины фотографии и волновалась. Но этот день неожиданно стал для меня очень хорошим, поддерживающим и нужным, очень важным.

Кажется, один французский психиатр говорил, что горе не лечат, горе слушают, чтобы оно смогло рассказать себя до конца. Наверное, самое страшное испытание, когда молчащую внутри тебя боль невозможно высказать. Я прохожу терапию у психотерапевта, у меня есть родные, друзья — я могу поделиться с ними. Но большое горе не могут вместить один-два человека. А когда оказывается вместе большое количество людей с горем от потери детей, то они как раз способны вместить его и понять, о чем ты говоришь.

На Дне памяти можно было плакать не переставая, и испытывать от этого облегчение. Плакать, рассказывать, смотреть видео о детях — это давало такую светлую грусть, что я даже улыбалась в какие-то моменты. Можно было проявлять все чувства, которые ты испытываешь, и не стыдиться их. Мне давно так не было хорошо после смерти Егора. Как будто о моем сыне помню не только я и мои близкие, но еще очень много людей.

Если вы хотите помочь «Дому с маяком», сделайте пожертвование на сайте https://mayak.help/ или отправьте SMS с суммой на номер 1200.

Данила Ноздряков