Об отъезде из России и проблемах отечественного книжного рынка.

Галина Юзефович — литературный критик, преподаватель, обозреватель «Медузы»*, соавтор подкаста «Предисловие». 24 февраля Галина с семьей улетела из России.

Поговорили с Юзефович о том, как семья переживает отъезд, что станет с российским книгоиздательским рынком и зачем нужна литература сегодня.

Мы улетели 24 февраля. Причина была, как я теперь понимаю, паническая, иррациональная. Когда началась в***а [спецоперация], наш старший сын, спортсмен, ему сейчас 19, находился в скалолазном лагере в горах Турции.

Во мне немедленно гальванизировался опыт моего детства. Мы жили в Грузии, и, когда в 1991 году там начиналась гражданская война, мы выезжали буквально через закрывающиеся границы, через разрушающиеся связи. Я живо себе представила, что и сейчас все закроется, мы с сыном останемся по разные стороны границы. И мы решили, что лучше все окажемся с одной стороны.

Мы с мужем и младшим сыном, ему 18, быстро собрались и улетели на Кипр. Мы думали, что дождемся, пока старший «слезет со скалы», и, если ситуация будет позволять, вернемся. Но, когда ребенок слез со своих скал, оказалось, что по Москве идут упорные слухи о мобилизации. Решили подождать еще. А потом стало понятно, что компания моего мужа будет релоцироваться. Так и остались на Кипре. После этого мы все приезжали в Москву, и, я надеюсь, что приеду еще неоднократно.

Никогда в жизни. У меня нет и не было второго паспорта или вида на жительство. При том, что у нас было очень много возможностей и иногда даже необходимостей уехать — в связи с работой мужа. Но мы никогда не рассматривали эту возможность всерьез. Мы и сейчас относимся к этому как к временному решению. Понятно, что нет ничего более постоянного, чем временное. Но мы думаем о том, чтобы вернуться.

Мы должны быть уверены, что моего мужа и старшего сына не мобилизуют, а меня не посадят. Не то чтобы я сильно кого-нибудь дискредитировала, но я ни в чем себе не отказываю и говорю так же, как говорила раньше. Я человек довольно миролюбивый, но понимаю, что многое из сказанного мною может быть интерпретировано как враждебное по отношению к нынешней российской власти. Еще важный вопрос, сможет ли в России работать мой муж — его IT-компания уехала из России.

Когда мы уезжали, это не был такой порыв «не могу дышать этим воздухом». Воздухом дышать мы можем нормально, не то, чтобы он за последние восемь месяцев сильно изменился. Просто невозможно спокойно работать и жить в России, риски слишком велики.

Вообще у нас очень плотная семейная связь, мы живем стаей, многое делаем вместе, такие «неразлучникового» типа родственники. Все решения принимаем мы с мужем, но это не значит, что мы подавляем несчастных малюток, как морских свинок.

Интересное по теме

«Папа, это не за тобой?». Большой разговор с главным редактором «Медиазоны»** Сергеем Смирновым*

У них было и продолжает оставаться по-разному. Старший сын очень хочет вернуться в Россию. Каждый месяц его пребывания за границей — это результат компромисса. Он очень привязан к Москве, желает трудиться на благо Отчизны. В общем, у него много таких романтических и очень мне эмоционально близких установок.

Младшему было легче. В последние полгода у него не очень складывались отношения в московской школе, поэтому после отъезда у него не было ощущения огромный потери. Он отнесся к отъезду как к интересному повороту судьбы. На Кипре он пошел в английскую школу, учится на английском, разговаривает с друзьями на английском и вполне счастлив. И дальше он тоже думает учиться не в России.

Мы говорим, обсуждаем. Он сейчас учится в Голландии, ему бывает грустно и одиноко без родителей. Он и учась в Москве, не думал после школы поступать куда-то за границу, потому что не хотел уезжать от нас.

Время от времени он страдает, ноет и грустит. Ему все равно хочется домой, хочется быть в своей спортивной команде. Но он человек довольно рациональный, читает новости и очень хорошо понимает ситуацию, то есть он не скажет: «Все, собираю вещи и поехал». Он ведет себя как взрослый человек, но, как всякого взрослого человека, его время от времени коротит, хочется все бросить и уехать.

У нас с ним договор, что минимум он доучивается в Европе этот год, максимум — доучивается в Европе на бакалавриате. А потом мы смотрим по обстоятельствам и принимаем следующую череду решений.

Безусловно. Мы разговариваем про все. Я не могу себе представить, чтобы была какая-то часть жизни наших детей, которая была бы от нас изолирована. У нас никогда такого не было ни в мирное время, ни тем более сейчас. Старший сын погружен во все это точно так же, как мы с мужем, он волонтерит для российских правозащитных организаций. Младший раз в день ознакамливается с новостями и, если что-то его цепляет, приходит с нами об этом поговорить. Он меньше в этом варится, чем мы трое.

Первое ощущение было шоковое, как анестезия, когда при очень сильном ударе ты некоторое время не чувствуешь боли. Две-три недели было ощущение абсолютной потерянности и дезориентации. Потом начали проявляться боль и переживания. Сначала у меня болела Украина, я не могла думать о том, что на города падают бомбы, не могла себе представить, каково это — собирать вещи и уезжать из любимой квартиры в неизвестность, становиться беженцем.

Постепенно сквозь боль за Украину начала проступать боль за Россию. Я не перестала сопереживать людям, которые остаются под бомбами, но гораздо острее, персональнее переживаю то, что происходит с Россией. Эти вещи, может быть, менее чудовищные при формальном взгляде, но гораздо более ужасные и необратимые на глубинном уровне. У меня есть мучительное ощущение, что все, что я люблю, и все, во что я вкладывалась много лет, разрушается: образование, книгоиздание, читательские и литературные институты.

Работа. Для меня работа всегда была, есть и, скорее всего, будет самым надежным антидотом. Когда я пишу или преподаю в зуме, когда готовлюсь к лекции или записываю подкаст — все это меня очень сильно держит. Еще спорт. Везде, где бы я ни была, я хожу в спортзал. На Кипре начала бегать после долгого перерыва.

Поддерживают близкие люди рядом. Я обладаю счастливым свойством приманивать людей. Вокруг меня всегда много тех, кто мне дорог. Сюда к нам приезжают родные и друзья, здесь завожу новые знакомства.

Интересное по теме

«Женщины твоей страны через все это уже проходили»: интервью Насти Красильниковой

Я безостановочно им читала. Проще сказать, чего я им не читала. Вся наша совместная жизнь проходила в формате совместного чтения. Мы до сих пор иногда читаем друг другу вслух. Это наша очень важная семейная терапевтическая практика.

В совсем малышовом детстве вслух было прочитано абсолютно все, что прочитывается людьми вслух, — и еще сверх того. Мы читали не только детские книжки, но и книжки чуть-чуть не по возрасту. Когда читаешь вслух, можно ребенку прочесть что-то «навырост» — то, что он сам, может быть, не прочитал бы. А когда читаешь, объясняешь, это проходит легче.

Я читала детям вслух очень много всякой странной классики. Например, прозу Лескова. Я считаю, что на русском языке ничего прекрасней не написано, но подростку специфический лесковский язык сложно освоить самостоятельно. Я читала им Гоголя. Со старшим сыном мы читали вслух «Хаджи-Мурата» [Льва Толстого]. Мы несколько раз прочитали «Властелина колец» — это моя любимая книга.

Какие-то книги я отказывалась читать вслух. Например, «Приключения Томека» Альфреда Шклярского. Мы начинали читать вместе, детям нравилось, мне — нет, и они в результате дочитывали сами.

Какие-то книги, скажем, «Изумрудный Атлас» Джона Стивенса, старший сын начал читать один, а потом пришел ко мне и сказал: «Такая классная книга! Давай ты будешь нам читать ее вслух?». Домашнее чтение вслух — непрекращающийся процесс в нашей семье. Только сейчас он немного подзатих.

На старшего сына большое впечатление произвели рассказы писательницы Анны Старобинец, сборник «Икарова железа». Несколько из них он мне прочел вслух.

Я вообще не думала о литературе в контексте воспитания. Мне кажется, что литература — для радости и удовольствия, а не для воспитания. У детей не так много источников, откуда они могут черпать интересные истории, тепло, поддержку. Это касается и взрослых, кстати. Научить ребенка использовать литературу в качестве вот такой батарейки — это важная задача родителя. Прививает ли литература какие-то ценности? Иногда — да, чаще — нет. Я бы это так напрямую не увязывала.

Когда я читала сыновьям, я пыталась им показать, что книги — это такое место, где ты можешь спрятаться, когда плохо, это источник утешения и тепла. А еще иногда книга — это та точка, с которой можно дальше о чем-то поговорить. Например, о тяжелых вещах — таких, как смерть, болезни, насилие, — о которых так просто напрямую не поговоришь. Это не вызовет никакой персональной вовлеченности. А когда читаешь с ребенком книгу, в которой кто-то болеет, умирает или подвергается насилию, эта история замещает его персональный опыт. И когда ты в следующий раз придешь поговорить с ним, ему есть на что «нацепить» эту информацию, у него уже есть опыт переживания этих эмоций.

Как инструмент для воспитания, книга сильно переоценена, а как повод для разговора на непростые темы — недооценена.

Думаю, нет. Я придерживаюсь той точки зрения, что литература не для изменения мира, она может быть другом, поддержкой, источником новых мыслей и ощущений. Но разговоры о том, что русская литература не смогла что-то там предотвратить, или что русская литература в ответе за имперское сознание, или что «давайте сейчас все напишем такие книги, которые остановят в***у [спецоперацию]», вызывают у меня только иронию.

Не так давно я делала интервью с писателем Джонатаном Франзеном. Он сказал фразу, которая показалась мне очень точной: «Литература — это как яблоневый сад». Яблоневый сад приносит яблоки, которые можно съесть, из них можно сварить варенье. Мы же не будем предъявлять претензии к яблоневому саду за то, что он не может остановить войну?

Вечно актуальный писатель — Виктор Пелевин. У него недавно вышел новый роман «KGBT+». Ощущение, что автор опять поймал какую-то флуктуацию вакуума и залил ее в свой роман.

А вообще мы живем в такое странное время, когда любой текст внезапно разворачивается к читателю какой-то очень актуальной стороной. Что бы я ни читала, все оказывается актуальным.

Вот перечитываешь «Миргород» Гоголя и видишь, что история про то, как поссорился Иван Иванович с Иваном Денисовичем, — это очень актуальное, болезненно актуальное высказывание. Или перечитывала «Бойню номер пять» Курта Воннегута — и ощущение, что роман написан сейчас, по результатам этой самой в***ы [спецоперации].

Или читаю роман современной русской писательницы Веры Богдановой «Сезон отравленных плодов». Это роман о любви, год назад я бы так его и прочитала. А сейчас замечаю, что действие романа разворачивается в начале нулевых, и вдруг понимаю, из какой эпохи растет все происходящее сегодня. Мы шли сюда не с 2014 года, а с подлодки «Курск», с теракта в Беслане, с взрывов московских домов. Это все кирпичики дороги, которая нас сюда привела.

Интересное по теме

Знать и помнить. Подборка фильмов ко дню памяти жертв терроризма

Сейчас эпоха сильных эмоций. Любой человек, переживший опыт сильной влюбленности, знает это состояние, когда с тобой вдруг начинает разговаривать все мироздание. Сейчас такое же время: мы постоянно страдаем, радуемся, надеемся, отчаиваемся. Сейчас эпоха наивысшего эмоционального напряжения, которая разворачивает к тебе все объекты культуры и искусства так же, как это делает влюбленность.

До в***ы [спецоперации] для меня это были совершенно изолированные вещи, сейчас — остаются в значительной степени изолированными. Время проходит, и все равно писателя судят по его таланту, а не по тому, что он делал в жизни. Но для того, чтобы это можно было увидеть, должно пройти время. Сейчас, конечно, я не могу себе представить, что буду спокойно читать книги Захара Прилепина или Сергея Лукьяненко.

Можно сколь угодно сильно не любить человека, но не отмечать в нем таланта и масштаба неправильно. При этом, мой опыт наблюдений показывает, что писатель, который вовлекается в такого рода «практики», ломается.

Подобные законы — типа закона о защите детей от нежелательной информации или закона об экстремистских материалах — всегда применялись для точечных репрессий. Когда центру «Э» не удавалось раскрыть достаточного количества экстремистов, они просто шли в библиотеку и там обнаруживали — о ужас! — экстремистские материалы. Список экстремистских материалов пополняется нерегулярно и совершенно непредсказуемо. Этот механизм точечных репрессий держал в ужасе всех книготорговцев и библиотекарей, но массового воздействия не оказывал.

В чудовищном подорожании. За последние восемь-девять месяцев книги подорожали на 30–50 процентов. Понятно, что при таких ценах и при таком снижении покупательной способности никто книжки покупать не будет. И это убьет книжный рынок без всякой цензуры, потому что меньше продажи — меньше тиражи — меньше доходы издателей. Что будут делать издатели? Отказываться от книг, которые не обещают стать бестселлерами, — от всего нового, интересного и необычного. Это очень сильно ударит по рынку, по ассортименту и по нам с вами.

Это издержки демократии. Когда писатель испытывает на себе давление общественного мнения, а общественное мнение, понятно, в этой ситуации не на стороне России, перед писателем встает реальный выбор — потерять своего читателя в той стране, где он живет, или своего читателя в России. И понятно, какой выбор он делает. Так устроен механизм репутации.

В первые месяцы в****ы [спецоперации] и писатели, и издатели, и правообладатели испытывали ужас. А что ты можешь сделать, если ты писатель? Единственное — забрать свои книжки. Хочешь сделать хоть что-то — и делаешь хоть что-то, даже если это хоть что-то бесполезное или вредное.

Я считаю, что это пример неизбирательной ответственности, порочной и неверной. Надеюсь, тем писателям, которые выступили с этими громкими заявлениями, либо уже стало стыдно, либо станет стыдно в обозримом будущем.

В последние месяцы мы видим постепенный возврат. Я не связываю это с чисто коммерческими интересами. Просто людям нужно было время на переживание ужаса. Но понемногу шок у людей проходит и зарубежные правообладатели пересматривают свою стратегию. Более того, они начинают вновь видеть в этом свою гуманитарную миссию — что в стране, где такие проблемы со свободой слова, закручивать еще и этот краник совершенно неправильно.

Для очень многих западных издателей и правообладателей то, что происходит в России, было непрозрачно. Сначала им казалось, что все русские коллективно спятили. Но постепенно у них начали открываться глаза. Они стали осознавать, что гуманитарный долг книгоиздателя состоит еще и в том, чтобы обеспечивать культурную связность, не отталкивать российского читателя, которому и так плохо.

Мне кажется, что нет. Я — то поколение, которое застало совершенно беззубый Советский Союз. Я помню все эти политинформации, которые не вызывали никаких эмоций, кроме невероятной скуки. А поскольку современное российское общество абсолютно деидеологизировано, я думаю, что большого вреда от этих «разговоров» не будет.

Главный вред этих уроков заключается в том, что у учителей отбирают время, которое они могли бы потратить с пользой и удовольствием, а у детей отнимают учебные часы. И в это время пытаются упихать какую-то чудовищно бесполезную вещь, Для меня это пример нерациональной траты ресурсов. Пустая и бессмысленная формальность, но, конечно, все равно противная и раздражающая.

Интересное по теме

Мыть руки и уши, правильно держать нож и вилку, говорить правду, а не лгать: Людмила Улицкая* — о воспитании детей сегодня

Мир спасут близкие, родные, друзья — те люди, которых ты знаешь лично, а не через социальные сети. Я привыкла жить в большом мире, где у тебя много читателей, много связей, а потом я поняла, что на самом деле важны моя лучшая подруга и ее бойфренд, важны дети и друзья детей, важны родные, коллеги по университету.

В начале в***ы [спецоперации] у меня было желание все деньги перечислить в фонды на помощь украинским беженцам. А потом я поняла, что это совершенно неэффективно. У меня есть конкретные друзья и знакомые в Украине, люди с лицом и именем, и лучше я куплю удочку внуку моей подруги, который лежит лицом к стене, потому что его увезли из Киева от друзей и ему очень плохо, чем я дам денег куда-то в воздух. Или помогу друзьям из Харькова снять квартиру.

Благодаря — странно использовать это слово в таком контексте — в***е [спецоперации], мой мир стал меньше, и в нем гораздо большую роль играют персональные связи. Мир спасут именно они.

Вместе с движением «Мягкая сила»* Галина Юзефович составляет списки книг, на основе которых с ребенком можно поговорить на темы «Разговоров о важном». Вот книги, которые помогут поговорить с ребенком о роли матери в его жизни.

Одри Пенн

Издательство: «Качели», 2017

Возраст: 5–8 лет

Маленький енот очень боится идти в школу, потому что там ему придется надолго оставаться совсем одному, без мамы. Но мама-енотиха знает волшебный секрет, как пережить разлуку — нужно просто захватить с собой поцелуй в ладошке…

Добрая и очень красивая книжка американки Одри Пенн — это одновременно и трогательная история про очаровательных енотов, и вполне практичное руководство по передаче любви, тепла и заботы на расстоянии. А кому-то из малышей она, вероятно, поможет справиться со страхом школы.

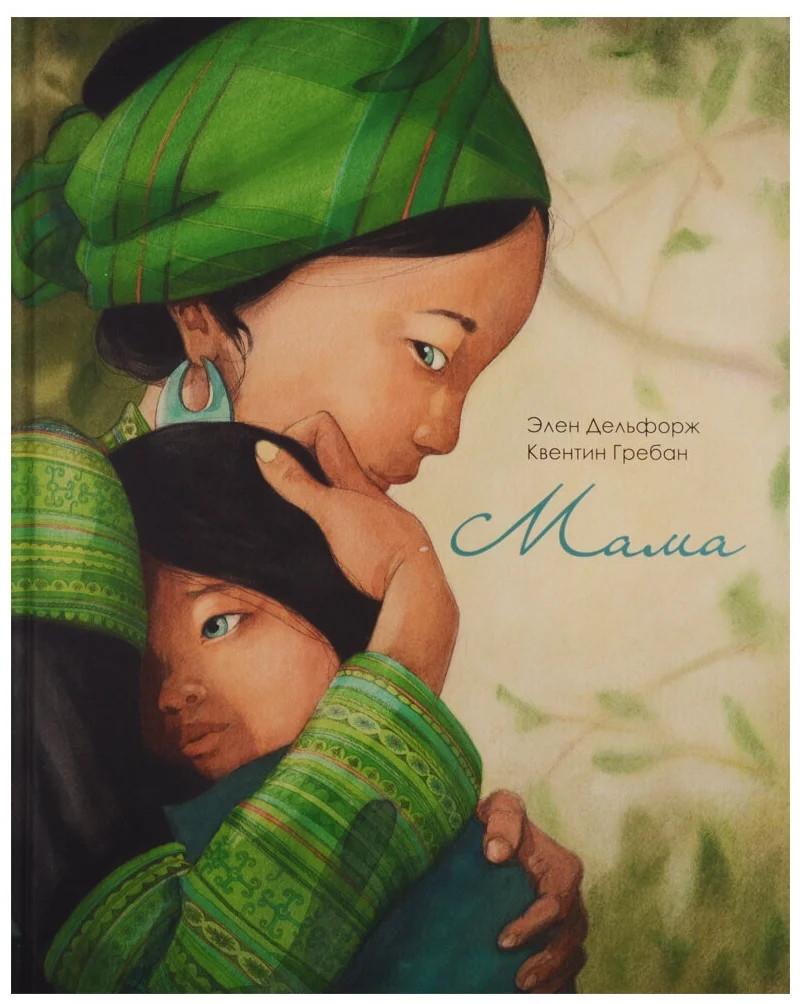

Элен Дельфорж

Издательство: «Поляндрия», 2018

Возраст: 1–99 лет

В книге француженки Элен Дельфорж почти нет текста — только невероятной красоты иллюстрации. На каждой странице, вроде бы, одно и то же — мама, обнимающая малыша. Но в действительности разница между картинками огромна: все изображенные на них женщины принадлежат к разным культурам, они по-разному одеты, у них разного цвета кожа и разный разрез глаз, даже детей они держат по-разному. Единственное, что их объединяет, это безусловная любовь к своим детям.

«Мама» Дефорж — вдохновенный гимн материнству, а заодно прекрасная стартовая точка для разговора с ребенком о культурном многообразии мира и о лежащих в его фундаменте эмоциональных константах.

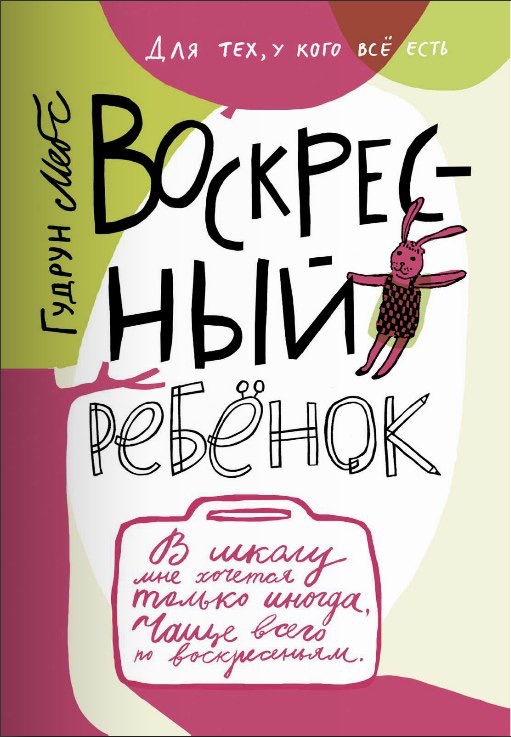

Гудрун Мебс

Издательство: «Самокат», 2014

Возраст: 8+

Главная героиня — сирота из приюта, и вся ее жизнь — это подзатянувшееся ожидание усыновления.

Когда на горизонте появляется «воскресная мама» (так в Германии называют людей, не стремящихся усыновить или удочерить ребенка, но готовых брать его к себе на выходные), она убеждена, что та будет «самой лучшей» — ведь как же иначе?

Однако реальность далеко отстоит от ожиданий, и «воскресная мама» оказывается совсем не такой, как мечталось. Злость, разочарование, непонимание понемногу сменяется в девочке доверием и принятием, а от них рукой подать до любви — настоящей, глубокой, не требующей от своего объекта совершенства.

Людмила Петрановская

Издательство: АСТ, 2015

Возраст: Для родителей

Если бы книгу выдающегося российского психолога, педагога и публициста Людмилы Петрановской нужно было пересказать в одно предложение, то оно звучало бы так: «как любить ребенка для него самого, а не для себя».

Родительская любовь — то, что формирует самую основу личности человека и до конца дней служит ему «тайной опорой». Однако любить новорожденного — не то же самое, что любить первоклассника или подростка.

Петрановская пишет о том, как меняется любовь родителя по мере взросления ребенка, как избавить сына или дочь от необходимости за эту любовь бороться и как превратить привязанность в неиссякаемый ресурс.

* — организации внесены Минюстом РФ в «реестр СМИ/НКО, выполняющих функции иностранного агента».