История мамы, воспитывающей ребенка с аутизмом.

Кате 42 года. Уже 11 лет она воспитывает сына с аутизмом. Диагноз ребенка резко изменил ее планы на жизнь и перспективы. Отец мальчика, медийная фигура, до сих пор не смирился с тем, что его сын — нейроотличный. Он пытался уйти из семьи, но в итоге остался. Правда, у каждого из родителей теперь своя личная жизнь.

Недавно у Кати вышла книга о ее опыте воспитания ребенка с расстройством аутистического спектра «ПрекРАСная мотивация». А НЭН она рассказала о том, как узнала о диагнозе сына, как приняла его и перестроила свою жизнь, что ей помогло и помогает справляться.

Имя мамы изменено, чтобы не раскрывать конфиденциальность семьи.

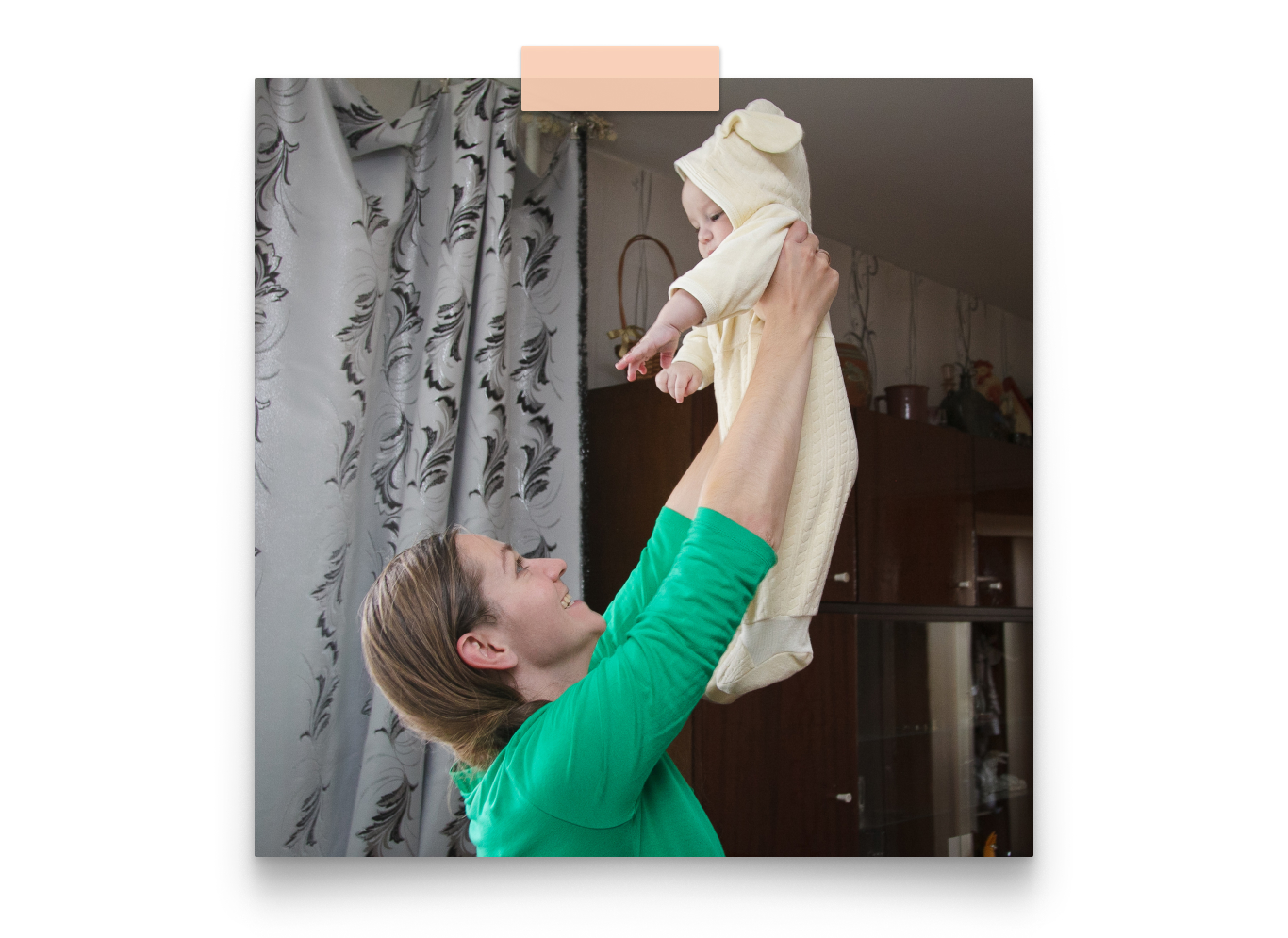

Катя вышла замуж в 2012 году, через три года у пары родился сын. Уже в первые месяцы его жизни Катя стала замечать, что он не такой, как другие дети: он сильно реагировал на резкие звуки, мало спал, трудно шел на контакт, долго привыкал к новым людям.

Кате не всегда удавалось понять, почему у сына случаются истерики и вспышки агрессии. «Каждый раз, когда в гости приходил друг мужа, начиналась какая-то жесть. Я уж думала, у ребенка аллергия на дядю Юру, — вспоминает Катя. — Ушло много времени, прежде чем я поняла, что триггер для сына — лысые мужчины. Когда ребенок их видел, он впадал в панику и истерику. Юра как раз лысый».

«Поначалу я думала, что это особенности характера и сын перерастет. Но он не перерастал. И это поселило во мне тревогу», — вспоминает мама. Когда сыну было два года, Катя стала водить его на обследования — к неврологам, психиатрам. Сначала мальчику ставили СДВГ, но мама предпочитала получать второе мнение. В Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой специалист скорректировал диагноз: да, возможно, СДВГ есть, но только как сопутствующее нарушение, а ведущее — это аутизм. Диагноз был поставлен примерно через год после начала хождений по специалистам.

«Морально я уже была готова к тому, что у ребенка что-то не так, и глубокого отчаяния из серии „жить больше не хочу“ не испытала, — делится Катя. — Но мне все равно потребовалось время на то, чтобы смириться с этим. Я не пыталась узнать, „кто виноват“. Это бессмысленно, ведь точного ответа на вопрос о причинах развития расстройств аутистического спектра до сих пор нет. Ребенок останется с этими особенностями всю жизнь, а моя задача — минимизировать их влияние на его жизнь, помочь ему максимально адаптироваться к жизни в обществе».

Когда сыну поставили диагноз, Катя стала думать о том, чтобы, пока не ушло время, родить еще одного ребенка — без отклонений. «Оглядываясь назад, я понимаю, что так я, скорее всего, пыталась доказать самой себе, что я состоявшаяся женщина и я могу родить ребенка без аутизма», — говорит она.

Муж был против. По словам Кати, он воспринял рождение особенного ребенка тяжело. Он кандидат наук, медийная персона, много появляется на радио и телевидении. Мужчина был подавлен, скрывал (и до сих пор скрывает), что у одного из его детей аутизм. А еще муж хотел писать докторскую диссертацию, и воспитание двух детей не входило в его планы. Примерно полтора года Катя убеждала его на второго ребенка и в итоге преуспела. У пары родился сын без нейроотличий. Разница в возрасте братьев — пять с половиной лет.

Своей цели Катя достигла, но разлад в семье это только усугубило. Она считает, что они с мужем допустили ошибку — после рождения особенного ребенка перестали уделять внимание друг другу и потеряли связь.

Через месяц после рождения младшего сына начался ковид. «Школа не работала, и старший сын изводил дома всех своими истериками и криками, — говорит Катя. — Я не могла налаживать грудное вскармливание и сон малыша».

Решили, что Катя с младенцем поживет у ее мамы. Отец со старшим сыном остались в прежней квартире. Они виделись каждый день. Так прошло около полугода. А когда они съехались вновь, муж сказал, что он многое осознал и хочет уйти из семьи. За это время у него завязались отношения с другой женщиной.

«Узнав о том, что папа уходит, старший сын устроил дичайшую истерику с большим откатом в умениях, — рассказывает Катя. — Да и новая женщина мужа не выдержала. Встречаться на несколько часов — одно, а связать свою жизнь с мужчиной, у которого двое детей и один из них — нейроотличный, — другое. Она разорвала с ним отношения».

Строить семейную жизнь как прежде было невозможно, но Катя настояла на том, что брак нужно сохранить. «Мы с мужем оба из неполных семей, нас растили матери. Перед вступлением в брак мы договорились, что для своих детей того же не хотим и будем создавать для них полную семью, — объясняет Катя. — И я буду бороться хоть за видимость полной семьи до последнего».

Также Катя понимала, что у старшего сына еще сильнее просядет психика, если папа уйдет, а это скажется и на младшем. Семейный психолог, к которому они обратились, подтвердила ее опасения.

«Психолог посоветовала представить, что мы находимся в ментальной тюрьме и до совершеннолетия детей не будет ни поблажек, ни досрочного освобождения, — вспоминает Катя. — Поэтому сделайте в вашей камере комфортно, насколько это возможно. Мотайте срок, считайте дни».

При всей неоднозначности этой аналогии, Катя говорит, что такое восприятие помогло им с мужем так выстроить отношения, чтобы, оставаясь под одной крышей, «хотя бы не триггерить друг друга, не ругаться при детях и не создавать эмоциональный напряг». Они общаются «как хорошие друзья и родители, дети от этого никак не страдают».

При этом у каждого — своя личная жизнь, которую они налаживают за пределами дома и о которой дети не знают.

По словам Кати, ее муж до сих пор не принял диагноз ребенка. Она говорит, что при этом он включенный папа — по возможности проводит с детьми время, вкладывается эмоционально, временем и финансово. Катя благодарит его, поскольку знает, что многие мужчины уходят, не выдерживая забот о нейроотличном ребенке.

Но отец продолжает к старшему сыну «подходить с мерками как к нормотипику» и злится на его особое поведение.

К сожалению, и бабушки со старшим не справляются. «Моя мать до сих пор до конца не понимает, [что такое аутизм]. Каждый раз, когда возникают трудности, например приходится срочно забирать сына из школы, потому что он срывает урок, она возмущается: „Как он может так себя вести? Это же недопустимо“. И мне каждый раз приходится ей объяснять, что его не надо оценивать как обычного ребенка, он — нейроотличный, к нему общие правила неприменимы. Он не хочет над тобой поиздеваться, он просто не может вести себя по-другому, — делится Катя. — Но моей матери трудно это осознать. Я даже не могу ее просить делать с ним уроки, потому что у нее не хватает терпения, это заканчивается слезами и драками».

Вторая бабушка старается относиться к особенностям ребенка терпимо, но тоже бывают вспышки. Когда он некорректно ведет себя по отношению к ней — она обижается.

С того момента как старший пошел в школу, а Катя вышла на работу, для старшего наняли няню — она забирает его из школы и делает с ним уроки.

Кате поначалу тоже было очень тяжело с нормоотличным ребенком. Пришлось погружаться в тему аутизма, учиться тому, как корректно обращаться с ребенком. Рождение второго сына принесло еще больше нагрузки. «Конечно, были срывы, выгорание, — признается мама. — Я говорила, что больше не хочу и не могу ничего делать. Закрывала голову подушкой и говорила: не трогайте меня. Но со временем справилась».

Когда старшему сыну было девять, Катя прошла трехнедельный курс для родителей нейроотличных детей, который проводит фонд «Антон тут рядом». Здесь она не только получила массу полезной информации, но и увидела, что она не одна — таких родителей много. «Одновременно и получила помощь экспертов, и вступила в сообщества других таких же родителей, — говорит Катя. — Ты перестаешь быть в информационном и эмоциональном вакууме».

Женщине нелегко дался отказ от карьерных амбиций. Катя привыкла много ездить и общаться по работе, вращаться в среде гендиректоров, получать много внимания. Но когда она вышла из второго декрета, ее сократили уже на следующий день. Ей пришлось искать новую работу, ориентируясь не на свои пожелания, а на необходимость заботиться о детях.

Сейчас Катя занимается продажей стоматологических расходников. Компания находится в десяти минутах от дома, условия работы позволяют в череду рабочих встреч встроить заботу о сыне — например поехать на обследование или срочно забрать его из школы.

Для того чтобы наполняться ресурсом, у Кати есть две отдушины. Одна из них — спорт. Почти каждую ночь она ходит в фитнес-клуб плавать. «Закончив работу мамой, я иду туда и полностью отключаюсь. Я взяла себе это за правило, — говорит Катя. — Пока я плаваю, я ни о чем другом не думаю, забываю все заботы. Это мое время. И это не каприз — это жизненно важно каждой маме. Счастливый ребенок может быть только у счастливой, наполненной силами мамы».

Занятия спортом позволили и физическую форму привести в порядок — за последний год Катя похудела на 16 килограммов. Отражение в зеркале стало нравиться ей гораздо больше, и это добавляло уверенности в себе. «Одно повлекло другое. Я стала более привлекательно выглядеть, и у меня появились альтернативные отношения, — рассказывает Катя. — Человек моложе меня — это тоже вселяет в меня уверенность: если при таких огромных нагрузках можешь нравиться человеку, который сильно моложе тебя, значит, действительно не все потеряно».

Старший сын ходил в логопедическую группу в садике. Там с детьми работала хороший специалист, которая «много ему дала». Затем пошел в общеобразовательную школу. Мальчику присвоили шифр, по которому ему полагается сопровождение логопеда, психолога и дефектолога. Но дефектолога по сути не было, утверждает мама. А психолог появлялся, только когда ситуация становилась критической. Ребенку с нейроотличиями не хватало сопровождения.

Катя несколько месяцев билась за то, чтобы сыну поменяли шифр и назначили тот, по которому ему полагается тьютор. Но и эти усилия прошли даром: когда мама принесла документы в школу, ей сказали, что ставки тьютора у них попросту нет.

«На бумаге это есть, а в жизни реализовывать это очень трудно. Да, можно идти к директору, в министерство образования, вплоть до администрации президента, но это отнимет кучу времени и испортит и без того напряженное отношение к ребенку, который ведет себя нейроотлично, срывает уроки и прочее. Так что все терпят, закрывают глаза и ходят по платным специалистам».

В следующем году старший сын Кати идет в пятый класс, и мама нашла для него ресурсную школу — учебное заведение, где есть класс для детей с ОВЗ. «За четвертый класс мы конкретно натерпелись в школе. Были зачатки буллинга, и нас оттуда выжили. Они говорят: мы не коррекционная школа, у нас нет таких возможностей, — делится Катя. — Многие мамы ратуют за инклюзию, но это будет работать, только если у каждого ребенка с особенностями будет тьютор, то есть постоянное сопровождение». В новой школе у мальчика будет тьютор на период адаптации к пятому классу, и класс будет малокомплектный.

«Пока сын учился в четвертом классе, я поняла, что в современном российском обществе социализация для ребенка с ОВЗ — это не то, за что стоит так уж бороться, — рассуждает Катя. — Сейчас дети очень жестоки, ничего хорошего от такой неконтролируемой социализации ребенок домой не приносит. В четвертом классе он столько откровенных гадостей принес из школы — и мат, и плохие поступки. А дальше-то дети будут еще более жестокими и буллинг будет усиливаться. Эта социализация мне нужна? Нет, мне это не нужно».

Катя говорит, что пообщаться с нейротипичными детьми у сына и так есть возможность — он ходит на плавание, к нейропсихологу. «Но у него будет меньше шансов набраться всяких гадостей», — считает мама.

В семьях, где один из детей нейроотличный, существует угроза, что особенному ребенку будет доставаться больше заботы. Катя говорит, что старается следить за тем, чтобы их младший сын не испытывал недостатка внимания.

У детей очень разные интересы, так что родители проводят выходные с ними раздельно: в субботу мама со старшим куда-то идет, а папа — с младшим; на следующий день меняются. «Ну и у старшего такие особенности поведения, которые младшему лучше бы не перенимать. Но он этого не понимает. Чтобы они целый день не проводили вместе, мы их разделяем», — делится Катя.

Говорить с младшим про нейроотличия начали, но пока простыми словами — ему пять с половиной лет — и «в моменте». «Мы говорим: твой брат немножко другой, не такой, как все, и ему не всегда удается вести себя хорошо, контролировать свои эмоции. Как он делает сейчас — так, пожалуйста, не делай», — поясняет Катя.

«Есть такая замечательная фраза: „Задача каждого родителя — стать ненужным своему ребенку“, — говорит мама. — Хоть мой ребенок и нейроотличный, но он высокофункциональный, так что я буду стараться достичь этого — стать для него ненужной, чтобы он мог жить самостоятельно».

Когда сын подрастет, Катя планирует отправить его на сопровождаемое проживание — это когда молодые люди с РАС живут в тренировочных квартирах по двое-трое и при помощи специалистов учатся жить самостоятельно.

Она также поможет ему с профориентацией. «Есть специальные отделения при колледжах и колледжи для высокофункциональных детей с ментальными отличиями. Выберем какую-нибудь прикладную профессию по его интересам, — рассуждает Катя. — В последнее время он очень интересуется кулинарией, иногда приходит и спрашивает, как я делаю котлеты, предлагает приготовить пюре. Думаю, попробуем с ним пару кулинарных программ. Может быть, он выучится на повара или на другую прикладную профессию, чтобы он мог сам себе на хлеб заработать… У меня нет ожиданий, что он будет топ-менеджером, я реально смотрю на вещи».

Катя вспоминает, что, когда услышала диагноз сына, ей потребовалось время, чтобы принять это и структурировать свои мысли, которые «прыгали с одного на другое». Желания идти к психологу не было. И Катя стала писать сыну письма, думая, что, когда он вырастет, он их прочтет. Она описывала и хорошие моменты, достижения сына, и трудности в их отношениях, выражала эмоции на бумаге. Это работало как самотерапия — маме становилось легче. Потом Катя стала записывать и другую полезную информацию про аутизм. Когда заметок накопилось много, она захотела поделиться своими знаниями с другими родителями нейроотличных детей, чтобы помочь им справиться с нагрузкой.

Катя признает, что была и еще одна цель: «Мне нелегко далось осознание, что я была хорошим специалистом (до рождения детей Катя работала переводчиком с итальянского, немецкого и английского, занималась продажей хлебопекарного оборудования. — НЭН), вращалась в хороших кругах, а теперь у меня нет такого саморазвития, такой среды. Книга мне нужна еще и для того, чтобы повысить самооценку. Да, я не могу сейчас реализоваться как переводчик, но могу — как автор книги, которая будет полезна другим людям».

Муж был против того, чтобы Катя писала книгу. Говорил, что она не имеет права рассказывать об этом, потому что она не психолог и не коррекционный педагог. «Но я и не претендую на высокую научную ценность моего труда, не делаю категоричных утверждений и заявлений, не выдаю волшебных таблеток, — отвечает Катя. — Это сборник информации, которая нужна родителям особенных детей. Они часто по крупицам ищут ее годами, а я собрала все в одном месте».

То, что муж был против, только подстегнуло Катю. «У меня так голова работает: чем больше мне говорят, что это невозможно, тем сильнее моя мотивация. Я решила, что докажу себе и всем вокруг, что это возможно», — объясняет она.

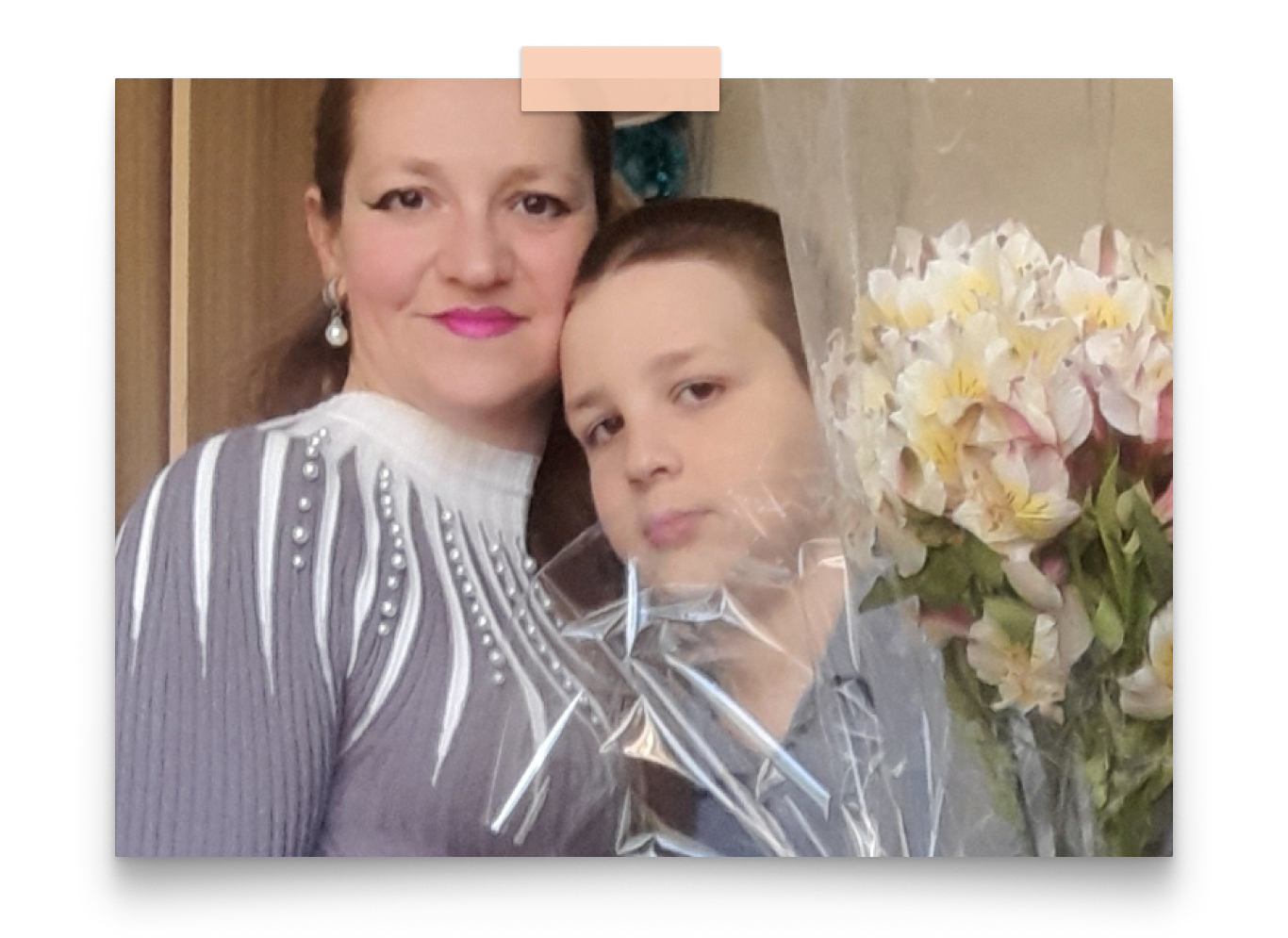

Полтора года ушло на упорядочивание и дополнение записей, структурирование материала. Еще полгода — на поиск издательства. На днях книга «ПрекРАСная мотивация. Очень личные заметки матери аутиста*» (автор — Катя Надеждина) вышла — с фотографиями Кати и детей, но под псевдонимом — чтобы читатели не смогли идентифицировать семью. Также по требованию супруга в книге не будет ни одной фотографии с ним и его мамой. «Я не хочу, чтобы это становилось достоянием публики, что у меня такой сын», — говорит он.

* НЭН считает использование слова «аутист» применительно к людям с РАС некорректным и стигматизирующим.