Фотограф Алина Смутко в течение последнего года снимала и записывала истории женщин из Украины, которые пережили перинатальную утрату. В итоге у нее получился проект «Сон о белых носочках», в который вошли фотографии и монологи его героинь. Не так давно «Сон о белых носочках» в сокращенном виде был опубликован на сайте RTVI, а на днях был объявлен обладателем серебряной награды Nikon Photo Contest. Сейчас, в преддверии месяца информирования о перинатальной потере, НЭН представляет проект полностью и без сокращений.

В Украине шесть из каждой тысячи появившихся на свет детей — мертворожденные. Но это не точно. Достоверно сказать не может никто, так как до сих пор бытует практика «подчищать» статистику: ребенка, рожденного мертвым на раннем сроке, могут записать в «поздние выкидыши», а живого младенца, который не прожил более недели, — в мертворожденные.

По данным ЮНИСЕФ, отметку в один месяц не преодолевают пятеро из тысячи маленьких украинцев. К сравнению, в России этот показатель составил 3,4, в Беларуси — 1,2. Сколько беременностей не заканчиваются привычным «материнством», госорганы статистики не сообщают. Определить это действительно тяжело, ведь до 12-й недели беременности женщина предоставлена сама себе — факт ее «положения» никто не регистрирует первые три месяца.

Выкидыши на разных сроках, патологии плода, несовместимые с жизнью, замершие беременности, мертворождение и смерть новорожденного — это все определяют как перинатальную утрату. Психологи склоняются к тому, что туда же стоит отнести и аборт, сделанный из экономических или социальных соображений, например вследствие изнасилования или материального неблагополучия.

Женщины, потерявшие детей в любом из этих случаев, сталкиваются с полным отрицанием обществом их утраты. В семье и в кругу друзей потерю неродившегося или скоро умершего младенца принято замалчивать, делая вид, что ничего не произошло. С такой же стеной безразличия сталкиваются мамы и в медицинских учреждениях. Фразу «да ладно, родишь еще» слышит едва ли не каждая из этих женщин. Осенью 2018 года супруга экс-президента США Мишель Обама в своей книге «Становление» рассказала о личном опыте утраты — она тоже пережила выкидыш. Это признание подняло волну: женщины набрались смелости говорить о своей утрате публично. Пять украинок, потерявших малышей, рассказывают свои истории. С кем-то это случилось 30 лет назад, с другими — недавно. Кто-то после пережитого вновь решился родить ребенка, другие на время оставили попытки естественного материнства. Объединяет эти истории желание достать из-под полы материнскую травму и своим примером помочь другим женщинам справиться с их потерями.

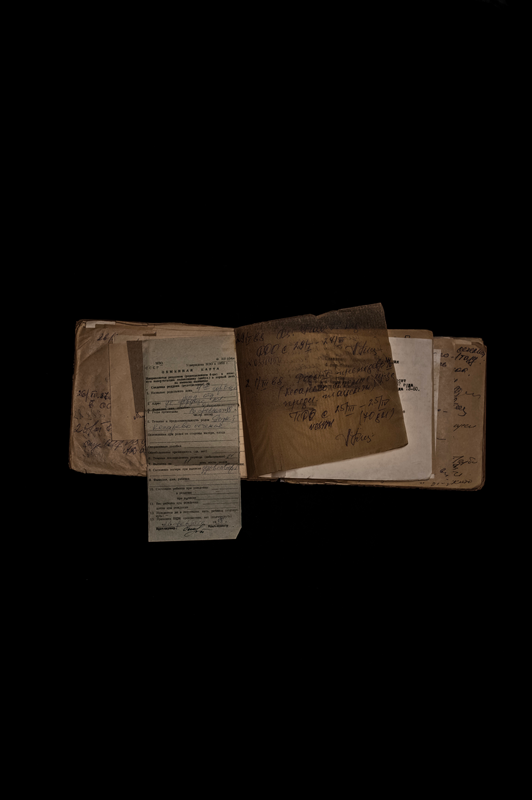

Вот она, человеческая жизнь — от бумажки до бумажки. И то первую, свидетельство о рождении, мы не сразу получили. Малыш появился на свет 28 апреля, а разрешили ее оформить только 11 мая. Сначала долго не хотели давать справку о рождении, потому что «тяжелый», потому что маленький. Хотя это грубое нарушение законодательства. Сейчас перинатальные центры активно выхаживают маловесных и глубоко недоношенных малышей, и ситуация изменилась. Но в глубинке, где еще сохраняются «старые правила», родителям не сразу выдают справки для оформления свидетельства в ЗАГСе, мотивируя тем, что ребенок, вероятнее всего, не выживет.

Я — мама четырех деток. Лере уже 18, Леше было бы шесть, Тимофею — четыре с половиной, Тихону — два года. Мой Леша появился на 28-й неделе. Такой крошечный. Шесть лет назад это был рисковый срок. Сейчас-то и меньших выхаживают. А тогда у врачей опыта почти не было.

Я сейчас во втором браке, мы вместе десять лет. Для супруга малыш был долгожданным первенцем. Когда я забеременела, у меня тогда уже была восьмилетняя Лера. Мы очень его ждали, планировали. И в один прекрасный день Бог послал нам эти две полосочки. К сожалению, было низкое предлежание плаценты — очень коварный диагноз. Женщина может ничего и не заметить, а это, на самом деле, чревато отслоением плаценты и кровотечениями, опасными для жизни мамы и ребенка.

С этим мне пришлось столкнуться еще раз, когда я была беременна Тихоном. Говорят, в одну и ту же реку дважды не войдешь, да? Но я вошла. И в тот же самый перинатальный центр попала, хотя зарекалась ногой туда ступать. И в той же реанимации пришлось побывать, из которой я когда-то вышла без ребенка. Наш младший, Тихон, как и Леша, из «поспішайок» («торопыжек» — недоношенных детей), только чуть старше — 35-недельный. Во второй раз я настраивала себя, что все будет хорошо, старалась тянуть срок. Очень береглась, практически не шевелилась, с 22-й недели лежала на сохранении.

Когда же с Алешей попала в больницу, на 24-й неделе, было очень страшно. Я лежала в стационаре под присмотром, меня кололи, но кровотечения возобновлялись каждую неделю. В один момент меня просто привезли в родзал и сказали: «Это все. Нужно срочно его вытаскивать. Он там задыхается».

Выхаживали Лешу 39 дней. При рождении была гипоксия (кислородное голодание). Весил 1200 граммов — это очень хороший вес для его гестации. И динамика была хорошая. Мы уже ждали перехода на следующий этап, там где детки с мамами вместе, но в один момент ему стало плохо и спасти не смогли.

Вечером, в начале шестого, мне позвонили из перинатального сообщили об остановке сердца. Первая реакция — я начала рыдать. Так громко, как раненое животное. А потом услышала, что дочь в комнате сидит и тоже плачет. Тихо так, чтобы не услышали. Я подошла к ней. «Все, мама?». Все, говорю, все.

Больше я себе таких эмоций при детях не позволяла. За время, пока Леша был в реанимации, дочь сильно повзрослела, а ей ведь и 12 не было. Но на похороны все же решили ее не брать. Позже мы проговаривали эти моменты: я спрашивала, хотела бы она попрощаться с братом, говорит, что хотела бы.

В этом году Тимофею будет пять лет. Мы впервые взяли его на кладбище прошлым летом. Я держалась, только одну слезу проронила. Хоть и прошло почти семь лет, приходить к своему ребенку на кладбище — это все равно больно. Считаю, что дети должны знать, что такое смерть, и как она иногда к нам приходит. Тимофей мне сказал как-то: «Мам, мне так жалко Лешу». Я его сразу поправила: не нужно его жалеть — жалко, что его с нами нет. У нас есть понимание того, что в семье мог быть старший брат, который в силу обстоятельств ушел. Он – часть нашей семьи, такой же ребенок, как и другие дети.

Когда Леша умер, мне не разрешили приехать в реанимацию. Я просила, объясняла, что мне ехать всего полчаса. «Нет, его уже увезли в морг». Сейчас я понимаю, что нужно было любой ценой настоять, попрощаться, но тогда из-за стресса уступила. Когда умирает малыш, нужно обязательно в последний раз на него посмотреть — попрощаться. Не стоит бояться. Это надо в первую очередь для того, чтобы осознать, что он ушел. Иначе будут мысли, что врачи ошиблись, перепутали, он на самом деле жив. Это просто нужно прожить и понять, что все кончилось.

Я Лешу увидела уже в морге. Конечно, он был совершенно другим. На верхней губе, где был приклеен зонд для кормления, остался такой след, как-будто с пластырем сняли кожу. Синяя такая полоска под носиком. Я это очень болезненно переживала. Все ходили и спрашивали, что это за полосочка? Люди ведь даже не подозревают, что такие детки на выхаживании лежат обтыканные трубочками и датчиками, все крошечное тело в следах от катетеров.

Я очень долго работала над собой, чтобы вернуться к обычной жизни. Мамам, потерявшим деток, всегда говорю, что вы никогда этого не забудете. Нет такого лекарства. Вам нужно научиться с этим жить. Не будет такого момента, когда вам не станет больно от мысли о своем ребенке. Просто однажды вы сможете вспомнить о нем и суметь не расплакаться.

Некоторые говорят: «Не хочу спрашивать, чтобы не напоминать». Напоминать? Серьезно? Да я думаю об этом 24 часа в сутки, ребята! Нет такого момента, чтобы я не вспомнила своего малыша. Даже родив после этого двух здоровых деток, я все равно вспоминаю о Леше каждый день. Нужно просто научиться контролировать свои эмоции. Раньше у меня тоже бывало полное погружение в сопли: мир останавливался. После потери я два года не могла об этом разговаривать. Работать не могла. Удалось взять себя в руки, когда врач сказала: хочешь еще родить — надо переключаться, иначе ничего не получится. Я полностью ушла в планирование следующей беременности, старалась больше времени проводить с дочерью. Я научилась рассказывать свою историю о потере, когда уже был Тимофей и я начала поддерживать других мамочек, потерявших детей.

Очень много времени провела на кладбище, в церкви. Мы даже повенчались с мужем после этого. Через утрату пришли, видимо. Мы поминаем сына в дни рождения и смерти, ездим на кладбище и в храм.

После всего я начала много общаться с мамами недоношенных деток или теми, кто столкнулся с утратой. Случайно познакомилась с Ассоциацией преждевременно рожденных детей «Ранні пташки» — они поддерживают семьи недоношенных малышей. Сейчас у них много проектов, есть чат поддержки для родителей—«#мамыторопыжекUA». Мы с мамочками-единомышленницами помогаем друг другу советами, делимся контактами.

Зачастую родители не готовы к преждевременным родам, к тому, что им придется хоронить ребенка. Для таких случаев мы хотели запустить проект «коробочек» с вещами для захоронения. Белый конвертик, одеялко, пеленочка. Если ребенок уходит на этапе реанимации, то он же там голенький лежит. Только носочки и шапочка. Для меня выбрать одежду для захоронения и гробик было колоссальным стрессом. Это непередаваемо жуткое ощущение. Мы искали вещи для Леши, заходили и просто спрашивали конкретно, есть ли то и то. Я очень сдерживалась, чтобы не реветь. Продавцы в ответ предлагали кучу всего «интересного», «модного и красивого», «очень практичного», из серии «вам на несколько лет хватит и в колясочку, и в кроватку». Я понимаю, что это из лучших побуждений. Но один раз я не выдержала: «Нам на похороны». Продавец опешила. Но никаких слов сочувствия даже не проронила. Люди часто боятся проявить сочувствие, порой даже к близкому человеку. Боятся выглядеть глупо, не знают и не умеют сказать слова поддержки.

С помощью этих «коробочек» мы хотим избавить маму от лишнего стресса. В одном городе инициатива уже работает. Мы думали распространять информацию через перинатальные центры, но врачи предположили, что это поймут неправильно, мол, загубили ребенка, а теперь откупаетесь. Может быть и такое.

Многие мамы не знают не только о подобных инициативах, а даже о положенных для них вещах. Например, когда ребенок родился после 22-й недели и сделал хотя бы один вдох, по закону, он считается живорожденным (Закон Украины о Порядке регистрации живорожденных и мертворожденных). И даже если он вскоре умирает, мама имеет право на первую выплату социальной помощи в связи с рождением ребенка — десять с небольшим тысяч гривен (370 долларов). Кроме того, родители могут рассчитывать на социальную выплату на захоронение.

Я считаю, что эта помощь нужна родителям. Ведь затраты на захоронение часто во много раз больше таких выплат. Да неважно вообще куда пойдут эти деньги - хоть бы и маму в отпуск отправить, чтобы она пришла в себя после такого кошмара. В любом случае реальность такова, что детский памятник на могилу стоит куда дороже детской кроватки.

Меня анастезиолог перед операцией спросил: «Пьешь?» Я ему — нет. Он покачал головой — не поверил. Никого в зале эта реакция не смутила, и это учитывая, что вчера утром я еще была беременна.

Помню всю операцию. Такое впечатление, что стояла рядом и наблюдала. Слышала все разговоры, понимала, что делают с телом, только боли не чувствовала. Слышала даже этот хруст, когда лапароскопом пробивают живот. Может, мой мозг сам это додумывал под наркозом? В сознание после операции пришла от мата того же анестезиолога. Как поняла потом, он отключил аппарат ИВЛ, а я самостоятельно не дышала. И так было трижды — меня «запускали» 20 минут.

Мы с мужем решились на ребенка через год после росписи. На тот момент были вместе три с половиной года. Когда поняли, что не выходит, обследовались и начали лечение. Естественно, гормонами. Меня от них раздуло, как шарик. Врач, у которой я наблюдалась, решила, что с моим диагнозом можно рискнуть и попробовать зачать самостоятельно. Теперь думаю, что это отчасти халатно: нужно было настаивать на лечении, а потом снова возобновлять терапию и все остальное. Но прошел год, и я забеременела.

После этой операции я сразу предложила мужу развестись. Он ответил, что брал меня в жены не для того, чтобы потом назад отдавать, и больше мы к этому вопросу не возвращались. Родственники его настраивали, мол, терпи, мужик, у нее будет «сложный период». Но меня утешать, как помню, никто не бросался. Все сделали вид, что ничего не произошло — просто операция, просто приболела.

В тот день, как началось неладное, я позвонила своему врачу и сразу уехала на скорой в больничку. Первый доктор на осмотре сказал, что «все окей» и «незачем вообще было ехать». Отправили домой. Хорошо, так хорошо — едем назад. Не успела дойти до двери квартиры, как поняла, что так дело не пойдет — кровотечение явно усилилось. Я вернулась и меня госпитализировали.

Отношение врачей меня убивало, если честно. УЗИст заявила, что смотреть меня не хочет — вечер, поздно, она устала. После уговоров снизошла, а потом начала кричать, что «ничего там не видно», так что я должна прийти завтра. Тем временем кровотечение продолжалось. Помощи мне в связи с этим не оказывали вообще никакой. Врач сказала: «Да ты, наверное, и не беременна, вовсе. Иди сделай тест». Попросила мужа, он купил, привез. Я смотрю — две полоски, он смотрит — две полоски. Мы в этом и не сомневались. Тяжело усомниться, когда ты на 12-й неделе.

Утром пришлось пригрозить «связями» — хорошо, что они были. После звонка начальству больницы меня начали водить за ручку к светилам во все кабинеты. За три подхода самый главный местный диагност таки высмотрел мою разорванную плодным яйцом трубу — причину кровотечения.

УЗИст был, бесспорно, талантлив — как оказалось, и вправду было очень тяжело рассмотреть. Но с человеческой стороны от него ничего ждать не пришлось. Даже бровью не повел, просто пялился в монитор и говорил с медсестрой. «Абдомінантна вагітність, 12 тижнів. На операцію» (укр. - абдоминальная (брюшная\внематочная) беременность, 12 недель). Я, конечно, сразу все поняла: родители — медики. Все, говорю себе, приехали. Но мне объяснять врач ничего не стал: «Вставай, вытирайся». А я лежу в шоке. Лежу и молчу.

В кабинете главврача мне пояснили, что сутки потеряны, дело дрянь, обширное кровоизлияние в брюшную полость, нужно срочно оперировать. Никаких «нам жаль», «это была внематочная беременность», «не отчаивайтесь, так бывает». Я только спросила, все ли очень плохо? «Да. Очень», — врач был предельно откровенен. Уже по выписке я увидела, что там и как обстояло.

Я не хотела оперироваться полостно, а только так и могли мне предложить в этой больнице. Разрежут от уха до уха — а оно мне надо? Как я потом ребенка вынашивать буду, если придется? Опять задействовали родню, нашли больницу с лапароскопом (тогда такая была одна на весь город) и отправились туда. Меня привезли, осмотрели, экстренно подготовили к операции. Через полчаса я уже лежала на столе. Принимающий доктор спрашивал: «А как ты, деточка, ходишь вообще?». Я недоумевала: а что такого? Говорит, что я «вообще-то должна лежать в позе креветочки и орать от боли», а я вот передвигаюсь сама и еще что-то командую. Вот такая я бесчувственная сволочь оказалась.

Эмбриончик был вроде и маленький — размером со средний лимон, — но для фаллопиевой трубы это гигантское инородное тело. Он должен был ее разорвать еще недели три-четыре назад. И все это время любая другая женщина жаловалась бы на боли в боку или внизу живота, а после разрыва и вовсе взвыла от боли. Но, почему-то, эта любая женщина — не я.

Только один доктор из всех вел себя адекватно, разложил ситуацию по полочкам, велел ходить потихонечку и беречь себя. Говорит, растет он у тебя не там, где нужно, ну «шо ж тут поробиш» (укр. — что же поделаешь).

После операции еще три дня лежала в больнице, веселила персонал. Правда, медсестрички просили, пускай муж так часто не приходит, а то другие смотрят и им больно от этого. Со мной лежали женщины с действительно страшными диагнозами, удаленными матками и трубами. Мужья просто передавали им ключи от дома через медсестер, потому что сами возвращаться туда не планировали.

Накрывает меня от этого всего редко, вот только когда вспоминаю. Конечно, обидно было, что не получилось опять. Но об остальном я стараюсь не думать, не вдаваться в философию. Планируем с мужем подлечить меня и дальше будем пробовать. Но уже ЭКО. Боюсь, если опять сами будем пробовать, то все повторится, и я снова ничего не почувствую. Хорошо, если без второй трубы останусь. А бывает так, что скорая не успела приехать и все — на «тот свет» можно вещички паковать.

Сколько помню эту беременность, я безостановочно вязала. Мы все тогда были страшно суеверны, никаких вещей наперед не покупали. А спицы из рук выпустить не могла, чего бы там мне ни говорили. Беременность протекала легко. Даже слишком. А потом, как сегодня помню, сижу на диване, вяжу и вдруг — живот схватило. И кровотечение. Мы сразу же скорую вызвали.

Я уже миллион раз это в голове прокручивала: может, я поздно спохватилась, может, скорая долго ехала, а может, персонал в больнице затянул? Пока они меня в приемном через всю бюрократию провели, я уже стоять не могла. Помню, лежу на каталке посреди коридора. Одна. Тогда же к роддому на пушечный выстрел нельзя было родным подойти. Чувствую, теряю сознание. Хватило сил только промямлить что-то в воздух. «Мне плохо», — бормочу и отключаюсь. Сквозь сон слышала, как главврач орет не своим голос: «Вы что тут, с ума все сошли? В операционную ее! Немедленно!»

Проснулась уже ночью в операционной на кушетке со швом на животе. Раньше огромные такие надрезы делали — прям до пупка. Зову медсестру, расспрашиваю, что и как, а она глаза в пол и бубнит: «Все утром, все утром. Все доктор скажет, все скажет». Я ей снова: «Что с моим ребенком? Когда его можно увидеть?» А она все свое «все утром», да «все доктор».

Еле переночевала. Только зашли в палату на обход, и я сразу к врачу, а он только и всего: «Мы тебя спасали, некогда было остальным заниматься. Очень низко давление уже упало». И все.

Уже через месяц после выписки, когда пришла справку забирать (налог на бездетность никто не отменял, нужно было отчитываться перед работодателем, что детей нет), смотрю, а там неразборчиво так: «плод женского пола, вес 2 кг». Женского пола, значит. Моя девочка.

Все в голове прокручиваю: может, это я медлила, а может, скорая долго ехала. Бог его теперь знает. Было это в 1988 году. А через два года родился наш сыночек. Маленький такой, на восьмом месяце его родила. Всю беременность на сохранении пролежала. Страшно было на него посмотреть — такой маленький. Дышать возле кювеза было страшно. А сейчас и не скажешь — вырос какой. Иногда думаю, а если бы наша девочка выжила, не было бы у нас его. Так получается?

После операции меня перевели в послеродовую, а потом переселили от родивших к беременным. Чтобы деток маленьких не видела, наверное. Туго перевязали грудь пеленками: молоко должно перегореть — пить-то его некому. Продержали в больнице еще 11 дней и все — на выход.

Запомнилась очень одна сестричка, говорила мне: «Да чего тут расстраиваться. Еще тысячу таких родишь и три тысячи абортов сделаешь». Да, еще тысячу, думала, точно.

Дома все уже знали. Родители приехали из деревни, но мы с ними ничего не обсуждали особо. Просто молчаливая поддержка. Соседка прибегала успокаивать. «Да ладно, Тоня, — говорила она, — еще родишь. Мне вон после первого кесарева еще три раза делали и все нормально было. Еще родишь». Мне так хотелось сказать: «Вам приносили после операции живых детей. А мне никого не принесли». Но я, конечно же, промолчала.

Забрать ничего (или никого) не предлагали. Тогда такое не принято было. Может, там и забирать было нечего, я не знаю. Страшно подумать, как ее там доставали. Я и не спрашивала. Не принято было.

Выговорилась уже спустя несколько лет подругам на работе. Тогда и начало отпускать потихоньку. Но все равно прокручиваю в голове: может, я не вовремя заметила, а может, скорая медленно ехала, а может, врачи в приемной? Может, можно было что-то сделать, а мы просто опоздали?

Тяжело было возвращаться домой: едем в машине, а сзади — детский гробик. Еще и погода такая хорошая была — солнышко всю дорогу. Родные хотели все бросить и приехать в Одессу, переживали, как муж в таком состоянии за руль сядет. Но мы уговорили их остаться дома и подготовиться к похоронам. После вскрытия ритуальная служба подготовила тело, чтобы хорошо перенес дорогу, одели, как нужно. Красиво, в общем.

У меня была вполне доношенная беременность — 38-39 недель. Все шло хорошо, а потом глаз воспалился. Я ношу линзы, такое иногда случалось. Но покраснение быстро переросло в нагноение, боль была адская. Вечером я побежала к врачу. У меня уже глаза не было видно. Местные врачи сразу же впали в истерику. Смотрели на меня, на живот, на глаз, опять на живот. Решили отправить в Одессу, мол, там лучшие специалисты. Никакого направления мне не дали, просто сказали — езжай срочно! Хорошо, что мы сами и наши родственники — медики, есть нужные знакомства. Обзвонили друзей и выехали. Это было уже три часа ночи. Я, Сережа и мама. Пока добрались — а это добрых десять часов в пути — нас уже ждали.

У всех был шок. Существовала угроза потери глаза. Всю дорогу я смотрела в зеркало, на месте он или уже нет. Лечить меня от гнойной язвы роговицы как обычного человека — высокими дозами антибиотиков, гормонов — было нельзя. Поэтому мне местно под глаз кололи гепарин, каждый час капали и засыпали в глаз порошок. В итоге немного подлечили и планировали отправить домой, ведь рожать скоро. Но в тот же вечер у меня начались схватки.

Сначала я вообще не поняла, что происходит. Началась дичайшая паника. Мы быстро приехали в местный роддом. Пока они собрали в кучу анамнез, пока думали, что делать. В итоге решили кесарить. Хоть я и не спала, но мало что помню, так понимаю, что во время операции были нюансы.

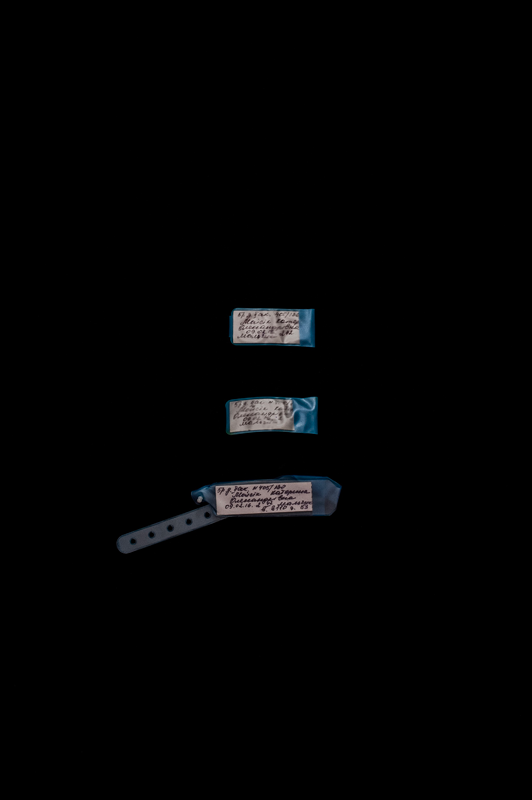

Первый младенческий крик я так и не услышала. Сразу поняла, что Артема откачивают. Его очень долго реанимировали. Меня уже увезли, а он все не кричал. Какое-то время я полежала в полудреме под препаратами, и только потом мне принесли голубенькую бирочку. Это единственное, чего я ждала — значит, он жив. Да, на кислороде, как мне потом объяснили, да, тяжелый, но живой.

Мы пробыли в Одессе месяц. В начале февраля он родился, а первого марта умер. Все это время — на кислороде. Я ходила к Артему дважды каждый день. Сама все видела и понимала. Его состояние по шкале Апгар на момент родов, еще в документах записано: первая минута — три балла, пятая — вообще один.

Поначалу у меня было много вопросов. Сказали, что у него инфекция. Но какая? Могла ли она перейти к нему от моего глаза по плаценте? Или еще что-то случилось, а мы не знаем? Врачи не смогли ничего толком доказать. Даже высеять ничего не смогли [взрастить бактериальный посев, чтобы найти причину пневмонии новорожденного]. Потом была версия, что у него развивается, предположительно, тяжелая форма вирусной пневмонии. Однако анализы ничего не показали. В посмертных документах просто указали как полиорганная недостаточность. Ну, это и понятно: после длительного приема антибиотиков маленькая печень просто напросто отказала.

Артемка был нашим запланированным долгожданным малышом. Мы с Сережей уже десять лет вместе. Познакомились еще в институте, жили в одном общежитии. Сразу после свадьбы детей не планировали. Подумали - как будет, так и будет. Артемкой я забеременела чуть больше года спустя. И хотя я ходила очень легко, определенная тревога у меня была. Такое странное чувство, что он со мной не навсегда. Я еще себе много книжек скачала по раннему развитию, но не прочла ни одной. Вместо этого читала Ремарка — «Искру жизни» и «Триумфальную арку», тяжелые книжки, хоть и жизнеутверждающие. Все не могла понять, почему меня не на то тянет. Даже из вещей ничего не осталось, кроме документов и бирочек, потому что купить ничего не успела. Все сидела на этих мамских форумах, выбирала коляски и кроватки, но купить не купила.

Я сразу знала, как его назову. С детства нравилось это имя. Помню, когда мне подарили куклу, похожую на малыша, я ее Артемом называла. Сразу же в больнице мы его покрестили и успели зарегистрировать.

Хорошо, что у нас был этот месяц вместе. Мы успели все осознать, прожить. Страшнее, наверное, если бы он сразу умер. С другой стороны, это месяц мучений. И для него, и для нас. Накануне смерти мне приснилось, что я покупаю белые детские носочки на берегу моря. Вообще все сны тогда были о море. У нас даже на надгробии кораблик нарисован. У нашего маленького морячка. Утром мы побыли у него, после поехали в местные монастыри и поставили свечки. Я купила ему крестик. Когда пришли вечером, наверное, уже почувствовала, что мы прощаемся. Я оставила ему крестик, помазала святым маслом. Мама дома села читать молитву — ее нужно 40 или 50 раз прочесть — говорила, пускай хотя бы до утра еще поживет. Я в тот вечер в молитве и уснула, а утром меня разбудили из больницы, сказали, что малыш умер. В 12:10. То есть буквально несколько минут как первого марта. И нам тогда тоже снилось море. Мне и Сереже.

Очень это тяжело, когда все подходят на похоронах, соболезнуют, плачут. Я старалась держаться, чтобы мои родные не расклеились, чувствовала, что должна быть примером. Потом, конечно же, нужно было еще долечиваться, но глаз в итоге спасли. В начале мая меня окончательно выписали, а в июне я уже вышла из условного декрета. Я работаю в детской онкогематологии. Тогда, как только вернулась, увидела у нас в отделении шестимесячного малыша. И он умирал. Как бы это сейчас ни звучало, думаю, это мне и помогло пережить свое горе. Я поняла, что не одна такая, что наша ситуация — не уникальная. Каждый день родители теряют своих детей. Когда человек живет относительно беззаботной жизнью, а потом на него сваливается такое горе, он сразу же рассыпается под его тяжестью, думает, что один против всего мира. У меня получилось по-другому.

Многие из моих знакомых хотят забеременеть и не могут. Я вижу их и понимаю, что мне это хотя бы удалось. То есть я смогу забеременеть в будущем, когда мы будем готовы. Мне удалось выносить ребенка, у нас были десять месяцев вместе. Это уже большого стоит. У многих нет и такого. Я никого не хочу обвинять. Может, было там что-то. А может нет, Бог его знает. Муж уверен, что это все случилось по вине врачей, но я не хочу об этом думать. Что было — то было.

Первый месяц после похорон мне ничего не хотелось. Я была в вакууме, без чувств и эмоций. Просто ела целыми днями конфеты и смотрела фильмы. Через месяц муж не выдержал, сказал: «Сегодня же идем знакомиться с тренером в спортзал». Я не сопротивлялась.

Уже прошло два с половиной года, как я начала заниматься. На самом деле мне нравится физическая нагрузка, а в зале просто напомнили об этом. Я приходила, отключала мозг и занималась. Мне стало легче, пропала тревога. Это была моя психотерапия, мой переключатель. Потихоньку начинала приходить в форму. После родов я весила 70 кг — для меня это огромная цифра, а через пять месяцев занятий — уже 55. Потом я пошла на разряд — сделала кандидата в мастера спорта. В моей весовой категории — до 52 кг — я тяну 102,5 кг [упражнение становая тяга — подъем штанги с положения стоя]. Сейчас тренер готовит почву для мастера спорта, нужно будет потянуть 110 кг.

Нужно принять эту боль, принять своего ребенка и его уход. Он же остается с нами на самом деле, помогает, как маленький ангел-хранитель. Это чувство со мной всегда. Частые слезы, постоянное сидение на кладбище — это не помогает, это не про принятие. Я не знаю, верю ли в загробную жизнь, но уверена, от такого поведения никому лучше не будет. Если он увидит там, что я тут убиваюсь, то ему точно от этого не полегчает.

Наш малыш прожил восемь дней. Под конец он уже мало двигался, рефлекторно то ручкой, то ножкой. Позвала доктора, а он мне: «Что же вы хотите? Хуже может быть только агония». Слов особо не подбирают.

Мы с супругом 11 лет вместе. Примерно на втором году совместной жизни решили, что хотим ребенка. Все никак не получалось, поэтому обратились к врачам. Мне ставили разные диагнозы, если коротко - бесплодие. Спустя несколько лет я решились на ЭКО. Не получилось. Потом еще раз в 2014-м. Мы даже кредит брали — ведь это стоит бешеных денег.

А потом было волшебное «забей, и все получится». Через год, когда была шестая волна призыва в АТО, мужу пришла повестка. В то время между нами нарастало сильное напряжение. Он мог сказать мне: «Что-то суп сегодня пересолен», а я слышала: «Да ты даже детей мне не можешь родить, не то что суп приготовить». Все воспринималось в штыки. И он ушел по повестке на полтора года.

Когда муж вернулся домой, все приобрело новую ценность. Мы на самом деле захотели быть вместе, с детьми или без. И вот тогда я забеременела. Сначала, конечно же, не поверила. Говорю врачам, они мне: «Не может быть!». Я начала делать тесты - один, второй, дешевый, дорогой - все с двумя полосками. Не знаю, была ли я когда-либо так счастлива. Очень легко ходила. Врач только мне не нравился, где стояла на учете. Он знал мою историю бесплодия, попыток ЭКО и не назначил ни единого дополнительного анализа. Даже на TORCH-инфекции, которые всюду обязательны. Потом уже в отделении интенсивной терапии новорожденных нам дали большую книгу о недоношенных детях, и муж прочел в ней, что мы по нескольким параметрам в группе риска. Раньше нам об этом не говорили.

Он родился на свои именины. Хотели назвать Егором, а крестить Георгием. Мне хотелось, чтобы Георгий Вячеславович был, но муж сказал — Жорой будут дразнить. И решили Егор. Егорка. Такое емкое, красивое имя, подумала, будет сильный мальчик.

Все анализы были в норме. А потом была Пасха и на следующий день я увидела, что кровит. Это был выходной, в клинике, естественно, трубку не взяли, а в страховой сообщили — только по скорой. Я подумала, что не стоит, в целом хорошо себя чувствую, а живот немного крутит от мучного, ничего серьезного. Но в страховой настояли, и я поехала в дежурный роддом. По дороге в скорой еще селфи делала, не приходила даже мысль, что на самом деле уже рожаю.

На месте осмотрели три врача. Констатировали: это вы чего-то придумали, ничего у вас там нет. Уже после я много читала об этом и, честно говоря, не понимаю, как можно было не увидеть начало родовой деятельности. Потом и вовсе все разбежались куда-то — комиссия приехала. На этом все. После моей настойчивой просьбы что-то предпринять (а живот начал болеть сильнее) меня положили и поставили капельницу с магнезией. Я просто лежала и дышала, как умею, чтобы хоть как-то снять спазм. Вообще не понимала, что это схватки.

Зашел врач, спрашивает: «Кто у меня тут дышит, будто рожает?» А это я! Объясняю, что мне очень больно, по-другому уже не могу. Она меня еще раз осмотрела. Тут по ее лицу стало понятно — что-то не так. Уже не просто дышу — начинаю реветь. Умоляю ее сделать что-нибудь. Мне сразу же другую капельницу, которую ставят тем, кто раньше срока рожает. Кто-то побежал звонить в другой роддом, который специализируется на недоношенных детках, и в ту же минуту меня собирают туда. Я старалась вроде как дышать, и не дышать, чтобы только все остановить. Это же очень рано — всего 24-я неделя. Думаю, если бы не ходила и не выпрашивала хоть какую-ту помощь, меня вряд ли успели бы перевезти. И у нас с малышом не было бы и того времени.

В 22:00 я уже родила. Помню только, как уже все закончилось, и мама моя сказала: «Боже, Оля, как он на тебя похож! Такой же курносый». Его сразу же увезли в интенсивку. Когда очнулась после чистки от наркоза, быстро начала гуглить, какие самые маленькие дети выживали. Нашла, кажется, 580 граммов. А у нас — 620 граммов! Там еще были фотографии и истории выживших «ранних» деток. Меня эта информация очень поддерживала тогда.

Врачи никаких прогнозов не давали — «крайне тяжелый» и все. Сначала сказали, если проживет сутки — хорошо, если трое — хорошо, если семь... Плакать возле кювеза нельзя. Врачи кричат: «Вы этим ребенку не поможете!»

Он лежал, наш малыш, весь закрытый — врачи стараются воссоздать условия, как у мамы в животике: темно, тепло и тихо. Все эти приборы постоянно пикают. Я там стала седой за одни сутки. Поначалу не могла сообразить, почему оно все пикает — это он умирает, или что? А потом поняла, что это вот, например, датчик скачет, потому что он ручкой пошевелил. Первые дни — просто ад на земле. Персонал со мной не разговаривал, ничего не объясняли, нужно только выспрашивать шепотом и с благоговением. Но потом понимаешь, что этот твой — один, а рядом у них еще с десяток таких лежит — и все пикают.

Меня выписали на третий день, но дома я почти не бывала. Сцеживалась каждые три часа и привозила молоко в больницу. Все ждала, когда же ему можно будет хоть чуточку больше кушать, а не эту крохотную пипеточку. Все оставшееся молоко собирала. Целую морозилку забила. Даже когда он умер, еще несколько дней на автомате сцеживалась — морозила — сцеживалась — морозила. Когда забрала свидетельства о рождении и смерти (их вместе выдают), позвонила знакомому консультанту по грудному вскармливанию, и она помогла закончить это все. Попробовала стать молочной мамой, но не смогла. Как представлю, что это молоко для моего ребенка, хочется кожу с себя содрать. Невыносимо. Молоко хранила еще долго, думала, может, отдам кому. Через год приехали с мужем после Пасхи на поминальные дни на кладбище, взяли с собой эти пакетики, разорвали и прикопали там.

О смерти мне сообщили вечером восьмого дня по телефону. Позвонили с незнакомого номера и сказали: «Ваш ребенок умер». «Может быть можно еще что-то сделать?» — спрашиваю. «Нет, нельзя. Сердце остановилось полчаса назад». Мы приехали на следующее утро. Увидела своих родных в черных платках и начала на них кричать: «Снимите! Не разрешаю никому! Не смейте!» Я верила до последнего, что они что-то перепутали и это не мой ребенок умер.

Врачи спрашивали, будем ли мы забирать тело? Конечно, конечно, будем! Таких маленьких гробиков, знаете, не делают. Есть для деток, но он в нем вообще потерялся, такой маленький лежал. В Штатах, знаю, можно забрать и похоронить девяти-десятинедельного, а у нас до 22-й недели он даже не человек. Его и спасать не будут. Я понимаю, что с профессиональной точки зрения это, наверное, невозможно, но называть умершего ребенка «медицинскими отходами» — ужасно.

А потом я не знаю, что было. Похороны были. Ничего не помню.

Когда это случилось, нами никто не интересовался, не перенаправил. А оказывается, есть же группы поддержки, сообщества в соцсетях, бесплатные терапевтические группы. Я об этом узнала примерно через полтора года. Сама их находила. Но это потому, что я сама психотерапевт и понимаю, что бывает, если не обращаться за помощью: депрессии, неврозы — самой выгрести нереально. А я так не хотела, я хотела жить. После потери пришла такая любовь к мужу — просто не передать. Плакали вместе. Много. Потом была терапия.

Нужно как-то распространять информацию об этих группах, потому что таких как я, — которые знают и ищут, — очень мало. Женщины закрываются, давят эти чувства в себе. Медики особенно это обесценивают. Кто-то из персонала нам сказал: «Не переживайте, будет еще малыш». Но люди не знают нашу историю, диагнозы и все попытки. И даже если будут еще дети, именно этого малыша, которого ждали, уже не будет. И даже если не ждали. Все равно.

Думаю, я проживаю эту утрату достаточно здОрово и здорОво, потому что у меня большой круг поддержки. Помимо семьи и близких, обученных не комкать и не прятать проблемы под ковер, у меня есть терапевтическая группа, личная терапия и еще много всего.

Благодаря этой потере я пришла в послеродовое повивание. Это терапия для восстановления женщины после родов. Можно сказать, это моя форма материнства. Еще хочу собрать бесплатную терапевтическую группу для женщин, утративших детей, и сделать вебинар о наших невидимых детках.

Многие женщины на самом деле ждут, чтобы нашелся кто-то, с кем можно об этом поговорить. По своему опыту скажу, люди пока не готовы слышать. Даже подруги. И это больнее всего. У меня сбылась мечта — я встретилась со своим ребенком, а потом случилось самое большое горе — я его так скоро потеряла. А все вокруг делают вид, как-будто ничего не произошло, забывают о нем. А он ведь прожил свою маленькую, но все же жизнь.