История одного детского поэта.

Детские стихи Корнея Чуковского в нашей стране знают все без исключения. Зайди в книжный магазин — и на полках увидишь десятки разных изданий «Мухи-цокотухи», «Доктора Айболита», «Бибигона» и сборников других его стихов. Причем в детскую литературу Чуковский пришел из-за своих собственных детей, а его творческий путь как детского писателя оказался гораздо короче, чем нам кажется из-за обилия его книг на полках. О Корнее Чуковском, писателе, отце и деде будет наш сегодняшний материал.

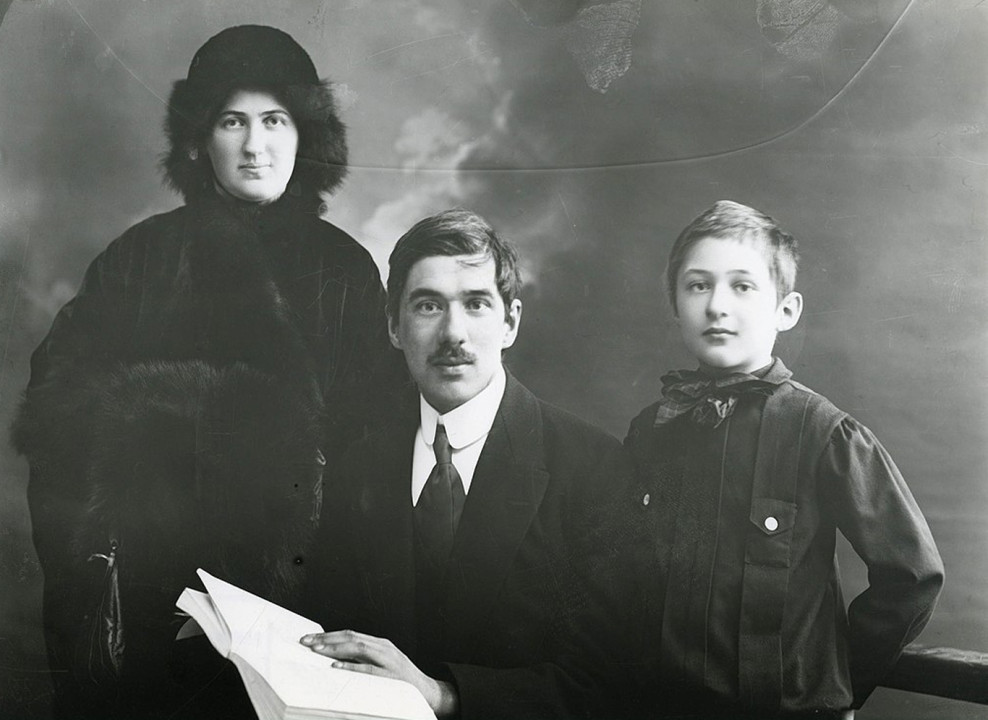

Николай Корнейчуков (а именно так по-настоящему и звали поэта) родился 31 марта 1882 года в Санкт-Петербурге. Он был сыном служанки крестьянского происхождения Екатерины Корнейчуковой и богатого еврея Эммануила Левенсона. В те времена межконфессиональные браки не поощрялись, да и сословный разрыв между Екатериной Корнейчуковой и Эммануилом Левенсоном был весьма велик, но это не помешало им довольно долго жить в фактическом браке и завести двух детей.

Вскоре после рождения Николая Эммануил оставил сожительницу и детей, женился и переехал. Екатерина вернулась с детьми в родную Одессу, где у нее были родственники.

Николай рос любознательным и умным мальчиком. Ему удалось поступить во вторую одесскую гимназию, однако доучиться он так и не смог — из пятого класса мальчика отчислили за «низкое происхождение». Николай не отчаивался и изучал все, что только мог, совершенно самостоятельно. По самоучителю выучил английский и принялся штудировать литературу в оригинале, много читал русских и украинских писателей — короче, просвещался изо всех сил.

Правда, делать это ему приходилось в свободное от работы время: пока Николай был маленьким, он помогал матери прислуживать в богатых домах, став подростком — сам нанимался, куда только возьмут. Будущий писатель успел побыть маляром, грузчиком, лодочником, пока в 1901 году его друг не заманил парня в журналистику.

Примерно в это же время молодой человек познакомился с будущей женой — Марией Гольдфельд. Хотя семья девушки была среднего достатка, ухажера-голодранца они восприняли в штыки. Видано ли, чтобы красивая, образованная девушка выходила замуж за человека неопределенных занятий! Кроме того, межконфессиональные браки по-прежнему были запрещены. Тогда влюбленная в высокого и веселого парня Мария пошла в православную церковь и крестилась. В 1903 году молодые люди поженились, чему очень радовалась мама Николая.

В этом же году Николаю предложили отправиться корреспондентом в Лондон, ибо из всей редакции он один знал английский язык. Соблазнившись высокими гонорарами, молодой журналист поехал в столицу Британской империи вместе с молодой беременной женой. Одного он не учел: когда учишь язык самостоятельно, никто не объясняет тебе произношение. В итоге первое время Николай вообще не понимал, что ему говорят люди. Но материал для статей он находил — в газетах, в сценках уличной жизни, в беседах с эмигрантами…

Однако обещанные высокие гонорары скоро стали приходить весьма нерегулярно, а потом и вовсе перестали приходить. Корнейчуков отослал жену в Одессу, а сам остался в Лондоне на некоторое время. На жизнь он там зарабатывал переписыванием каталогов в Британском музее. В конце 1904 года Николай вернулся к семье, нанявшись матросом на корабль. В путешествии он значительно обогатился духовно: изучил британскую классическую литературу. Обогащения материального не состоялось — в газете сказали: «Извините, мы разорились», — да и все.

Николай Корнейчуков не стал зацикливаться на неудаче и перешел в другую газету. Вскоре ему доверили раздел литературной критики, а во время революции 1905 года писатель переехал в Петербург и стал издавать сатирический журнал «Сигнал». Издание было настолько популярно и скандально, что после четвертого выпуска Николая арестовали и судили за «оскорбление величества». Однако хороший адвокат помог, и Корнейчукова отпустили.

Примерно в это же время был придуман псевдоним «Корней Чуковский». Им автор подписывал свои стихи, переводы и некоторые критические статьи.

Переводил он великолепно, и многие британские книги российские дети прочли только благодаря его таланту. Долгое время Николай был матерым литературным критиком, однако вскоре его талант на этом поприще стал ненужен — произошла революция 1917 года. Личное мнение критика больше не поощрялось, особенно если оно расходилось с линией партии. Николай положительно оценивал революцию (все же он был незаконнорожденным сыном служанки!), но сожалел о потере дела, к которому откровенно тяготел.

Однако без работы наш герой не оставался — он перешел на написание писательских биографий. Довольно близко он знался с поэтами и дружил с Александром Блоком. Именно Блоку он обязан сменой имени и фамилии.

В 1919 году Николай ехал на поезде из Одессы в Петроград. У него украли сумку с вещами и документами. Прибыв в столицу, наш герой пошел в милицию за новыми документами, и там его спросили, кто может подтвердить его личность. Николай ответил: «Александр Блок». Блока пригласили в отделение и спросили, кто у них находится. Александр первым делом вспомнил псевдоним и сказал: «Корней Чуковский!» Так в новом паспорте и записали.

Кстати, Елена Корнейчукова восприняла эту перемену позитивно, но до конца жизни звала сына Коленькой.

Первенец у Чуковского родился в 1904 году, и его тоже назвали Николаем. В 1907 году родилась дочь Лидия. В 1910 году семья пополнилась сыном Борисом. И, наконец, в 1920 году родилась еще одна дочь — Мария, которую в семье звали просто Мурочкой.

Чуковский детей обожал. Он воспринимал их не как надоедливые заготовки для будущих взрослых, а как чудо развития. Собственно, из-за ребенка он и начал писать детские стихи.

В 1916 году семья писателя ехала в поезде. У старшего ребенка, Николая, поднялась температура, и он начал капризничать. Чуковский решил отвлечь сына от его печальных физических симптомов и начал на ходу придумывать сказку про крокодила-курильщика. Оказалось, что виной температуры было не что-то опасное, а всего лишь больной молочный зуб. Однако сказку вся семья запомнила, а Чуковский решил, что грех терять такой материал. В 1917 году писатель издал сказку «Крокодил».

В 1921 году Чуковский издает «Тараканище», в 1923 году — «Мойдодыра», а в 1924 году — «Бармалея».

Однако музой для самых нежных, самых смешных и самых интересных стихотворений поэта стала его поздняя дочь Маша. Чуковский писал о ней и для нее, он изучал на ее примере развитие речи у детей, много печатался и получал тонны писем.

Но в недрах революционного правительства зрела большая «подстава» — Надежда Крупская совсем не любила стихи модного детского поэта. В 1928 году она опубликовала статью, в которой называла стихи Чуковского «мутью» и обвиняла его в буржуазных взглядах. Неодобрение жены Ленина литературные круги восприняли как указание и дружно начали обличать писателя.

Даже подруга и коллега по цеху Агния Барто в 1930 году отреклась от соратника и учителя. И это несмотря на то, что в 1929 году Чуковский публично покаялся и обещал писать более классово близкие произведения!

Свое публичное покаяние писатель так себе и не простил, потому что вскоре после него умерла его любимая дочь — Мурочка.

Поначалу, когда Мурочке еще не было и года, Корней Иванович в своих дневниках называл ее просто «младенцем». Но когда она заговорила, поэт сразу увидел в ней продолжение себя и родственную душу.

Мурочка была очень похожа на папу, даже тем, что так же плохо спала по ночам. Она была нервной, легко возбудимой, тонко чувствующей речь и поэзию девочкой. Неудивительно, что Чуковский ее обожал! Он был готов поощрять любые ее затеи (однажды она хотела играть в собаку, и он водил ее на поводке, а Мурочка лаяла), много беседовал с ней и в каждом разговоре находил нечто поучительное. Например, он обнаружил, что дети плохо воспринимают прилагательные, особенно сложносоставные. Малыши пытаются превратить непонятные слова в нечто знакомое, и в результате получаются очень смешные и бессмысленные фразы.

Под влиянием наблюдений за развитием младшей дочери писатель начал создавать, возможно, самую великую свою книгу — исследование по детской психологии и речевому развитию, которое он назвал «От двух до пяти». Он рассказывал, как дети учатся говорить, как они воспринимают литературу, как сами пытаются рифмовать, как развиваются их когнитивные способности…

Увы, главной героине этого исследования было не суждено его прочесть.

С самого раннего детства Мурочка много и тяжело болела, пугая своими симптомами всю семью. Не раз и не два Корней Иванович думал, что его обожаемая дочь умрет. Но она выбиралась, писала стихи, гуляла с папой в лесу, увлеченно играла… Надежду на то, что это просто возраст такой, перечеркнул 1930 год, когда девочке диагностировали туберкулез костей.

Тогда любой туберкулез лечили сменой климата, так что семья переехала в Крым, где был специальный санаторий. Родителей в него не пускали. Корней Иванович пользовался своими журналистскими навыками, козырял членством в Союзе писателей, строчил бодрые репортажи из санатория — короче, делал все, чтобы видеть Мурочку хоть иногда. Когда они не виделись — писали друг другу письма. Девочка в тот период создала много стихов, часть из которых Чуковский характеризовал как очень талантливые.

Если Чуковскому удавалось навестить дочь, он бесконечно читал ей вслух, рассказывал сказки собственного сочинения, болтал без умолку — лишь бы отвлечь ее от боли. Для Чуковского это был проверенный метод: так он утешал умирающего Блока, так он справлялся с капризами заболевших детей. Но на сей раз ситуация оказалась куда серьезнее — Мурочка не выздоравливала и выздороветь не могла.

Девочку пытались спасти: ей хирургически удалили поврежденный болезнью глаз, затем ампутировали ногу, сделали множество операций на внутренних органах, но она все равно умерла. Мурочка рассказывала папе свой сон, а потом затихла. Чуковский сам положил ее в гроб и отвез на кладбище.

Он был раздавлен. Смерть дочери писатель связывал со своим «покаянным открытым письмом»: мол, отрекся от себя и от своих произведений — и вот вам результат. Он считал, что больше никогда не будет писать детских стихов, но в 1945 году, на волне эйфории от победы в Великой Отечественной, все же создал «Бибигон», который опять вызвал море критики.

Эта война отняла у него младшего сына — Бориса. Больше писать детских стихов Чуковский не пытался.

По общему признанию, дети Чуковского обожали — и свои, и соседские, и вовсе незнакомые. Корней Иванович удивительно хорошо с ними ладил. Знаете, мы часто пишем о хороших, но занятых отцах, так вот: Чуковский был супермегазанятым, но, тем не менее, включенным отцом и дедом.

Для любых детей, оказавшихся на орбите его внимания, писатель придумывал игры, состязания, загадки. Каждого ребенка, решившегося с ним поговорить, Чуковский внимательно выслушивал. Он все время был окружен обожающими его детьми, но мягким воспитателем он отнюдь не был!

Во-первых, Корней Иванович ненавидел безделье. Нет, он не считал, что дети должны все время шуршать по дому и быть полезными — этого горя он и в собственном детстве хлебнул. Чуковский был сторонником развивающих игр: он полагал, что ребенок может быть занят качественно и интересно, вместо того чтобы ковырять в носу перед телевизором (телевидение, кстати, Чуковский не любил, но не считал, что его надо запретить — все-таки жизнь и прогресс не остановишь). Однако прежде потребления информации Корней Иванович ставил ее анализ. Поэтому для любых детей, оказавшихся рядом, он придумывал конкурсы, викторины, развивающие игры. Любимой у него была игра с книгами: дети должны были прочитать что-то, а затем рассказать, о чем произведение. Он загадывал загадки, устраивал спортивные состязания, литературные забавы вроде совместного сочинения сказок, ну и в пользу садоводства тоже верил — внуков, по крайней мере, полоть огород он регулярно выгонял.

Во-вторых, Чуковский твердо был убежден в пользе образования. Будучи недоучкой, он стремился передать детям все знания, которые усвоил. Иногда это означало положить перед ребенком книжку с посылом: «Обязательно прочитай!» Говорить вслух это было необязательно — отпрыски Чуковского с детства знали, что им не сделали предложение, а выдвинули ультиматум. Если Корней Иванович чего-то принес — игнорировать это нельзя.

В-третьих, Чуковский не верил в сюсюканье и пустое восхищение детьми. Говорить он с ними стремился на равных, без упрощений и уменьшительно-ласкательных суффиксов. Конечно, он стремился сделать свою речь понятной для детей, но не считал, что есть какая-то польза от «Давай ням-ням» вместо «Идем обедать».

В-четвертых, Корней Иванович считал, что способности каждого ребенка надо развивать прицельно. Если есть литературный дар — налегать на гуманитарные науки, если есть математическая одаренность — усиленно заниматься математикой. Чуковский не верил в отличников по всем предметам и не стремился их сделать из своих детей и внуков. Если было надо, решал сложные примеры по алгебре, чтобы его дочь Лидия могла больше времени посвятить языкам и литературе.

В-пятых, Чуковский считал, что не бывает ситуаций, когда нельзя уделить время ребенку. Нет, теоретически он признавал, что такое может быть, но сам всегда находил возможность пообщаться и поиграть с детьми. Он мог ехать в поезде, дописывая важную статью, и одновременно давать своим детям задания, которые они выполняли, чтобы развлечься. Он пускал за дорогую печатную машинку внуков. Он, будучи занятым писателем и переводчиком, ежегодно организовывал для детей «костры» в Переделкино. Короче, Чуковский считал, что можно найти время на детей, даже если у тебя вообще нет времени. Великий человек, что сказать!

Дети и внуки Корнея Ивановича не подвели: старший, Николай, стал писателем; дочь Лидия — писательницей и диссиденткой; внучка Наталья, рожденная от Николая, выучилась на микробиолога (чем дед очень гордился); внучка Елена, от Лидии, стала химиком; а внук Евгений, рожденный от погибшего на фронте Бориса, всю жизнь работал видеооператором.

Сам Корней Иванович Чуковский умер в 1969 году от вирусного гепатита, которым его случайно заразили в больнице. Всю жизнь он получал тонны писем от родителей и детей, которые бережно хранил.