Разбор для тех, кто слишком много думает.

Вам знакомо это чувство, когда случается какое-то незначительное происшествие и вы начинаете его обдумывать, то возможные последствия кажутся вам все более катастрофическими? Вроде такого: вы заметили неверное исправление, сделанное учителем в контрольной работе, и сказали об этом ребенку. А затем начинается: блин, зачем я это сделала, он же расскажет одноклассникам, узнает учитель, возненавидит ребенка, спровоцирует травлю, у ребенка случится депрессия, а дальше суицид, кладбище, гроб… Знакомая ерунда? Если знакомая, то поздравляем — вы склонны слишком много думать, то есть по английски — overthink. Об этом явлении и о том, как оно мешает в родительстве, расскажем ниже. Что с этим делать, расскажем тоже с помощью нашей постоянной экспертки Полины Шейнер!

На русский это слово переводится как «чрезмерное обдумывание» или «накручивание себя». В этом состоянии человек занят непрерывным анализом событий прошлого, настоящего и возможных будущих последствий своих решений или действий.

Мышление и анализ — очень полезные процессы. Вспоминая о прошлых ошибках, вы можете избежать их повторения. Анализируя ситуацию в настоящем — разбираетесь с текущей проблемой. Обдумывая будущее — формируете свой образ действий далеко наперед и строите планы. Но если слишком много думать, вместо приятных результатов мы получаем неуверенность в себе и полный паралич воли.

Например, кому незнакома ситуация, когда мозг перед сном подкидывает самые унизительные воспоминания прошлого? Человек думает: «А вот надо было… А мне бы сказать… Да вообще во все это ввязываться не стоило!» В результате человек ведет мысленные диалоги с обидчиками, ищет свои просчеты, винит себя в произошедшем, пытается выработать план на случай аналогичной ситуации — и при этом не может уснуть!

И пес с ним, со сном, но в результате чрезмерных размышлений о прошлом мы зацикливаемся на негативной обратной связи, слишком часто в критический момент вспоминаем свои неудачи или панически боимся ошибок.

С чрезмерным обдумыванием будущего дело обстоит еще хуже, потому что прошлое-то, по крайней мере, уже произошло. А вот то, что ждет нас впереди, крайне неопределенно и туманно, и это тревожит. В результате человек, склонный к overthinking, начинает пытаться придумать планы на все случаи жизни, переживает об отдаленных последствиях своих текущих мелких просчетов, не радуется успехам (удача случилась сегодня, а будущее по-прежнему туманно) и мается от ощущения, что он что-то забыл. И пока человек переживает о том, что еще не случилось, он совершенно не думает о сегодняшнем дне.

Но самое интересное происходит с теми, кто склонен накручивать себя не по поводу прошлого или будущего, а по поводу настоящего. Итак, представьте: прямо сейчас перед нами проблема, которую надо решить сегодня-завтра (чаще всего, это просто рабочая задача). Логично попытаться изучить проблему хоть немного, прежде, чем ее решать. Люди, которые себя не накручивают, читают несколько источников в интернете, обращаются за советом к более опытным, листают документацию и приступают к делу. Люди, которые себя накручивают, застревают на всех вышеперечисленных этапах, потому что им кажется, что их глубина знаний все еще недостаточна для активных действий. Им нужен не просто совет, а второе, третье, четвертое мнение. Им все время кажется, что они что-то могут упустить, поэтому они будут читать о проблеме часами, вместо того, чтобы решать ее.

В общем, человек, склонный к overthinking, бесконечно думает о жизни, вместо того, чтобы ее жить. Более того, когда происходит что-то хорошее, он найдет способ попереживать и из-за этого.

Как пример, не так давно на Reddit случилось обсуждение, подтолкнувшее меня к изучению феномена overthinking.

Итак, ситуация: два друга 12 и 13 лет пошли в магазинчик у дома, чтобы купить пачку чипсов стоимостью в доллар. Они попытались заплатить детской картой, но деньги с нее почему-то не захотели списываться. Тогда продавец-кассир им сказал: «Ладно, тут товар привезли, если вы поможете хотя бы ведра расставить, чтобы проход не загораживали — чипсы ваши». Мальчишки повозились 10-15 минут, получили обещанное вознаграждение, и довольные ушли. Дома они рассказали об этой истории, и одна из мам отреагировала очень нервно — она заявила, что если чипсы достались им бесплатно, то они их украли; раскричалась, что деньги необходимо вернуть, и строго-настрого запретила так делать в будущем. Отец ребенка встал на сторону сына, собственно, он и выложил историю на форуме.

Ситуация-то неплохая: дети собственным трудом заработали себе угощение. Это для них урок — о том, что работа вознаграждается, об альтернативных способах оплаты (услуга за услугу), о человеческом сочувствии. Но какую потенциальную опасность в этом увидела мать? При чем тут кража, если налицо классический бартер, который всех устроил?

Предполагаю (только предполагаю!), что мама обеспокоилась намерениями кассира: положил ли он деньги в кассу? не завлекает ли он мальчиков в нечто противозаконное? не заставит ли он их однажды расплачиваться какими-то другими «услугами»? не станут ли дети чрезмерно доверчивыми из-за этой истории? Но вместо того, чтобы спокойно объяснить, почему ситуация заставляет ее волноваться, она раскричалась и обвинила в краже подростков, которые вообще-то ради чипсов честно поработали ручками!

Психолог

Во-первых, склонны себя накручивать люди с высокой тревожностью и люди чувствительные, восприимчивые, потому что они чаще впадают в этот цикл постоянного анализа, особенно про будущие опасности или какие-то негативные исходы. Они постоянно прокручивают в голове, что же может пойти не так.

Еще себя накручивают перфекционисты, потому что у них есть стремление к какому-то идеальному решению для любой проблемы, и при этом их тревожат возможные ошибки. Вот это вот ощущение: «А что, если я поступил неправильно, недостаточно идеально», — тоже подпитывает зацикленные мысли.

Очень склонны к overthinking люди с травматичным опытом, потому что когда у нас происходят какие-то психологические травмы, то мозг может зацикливаться на попытках переиграть ситуацию, чтобы просто защитить себя в будущем. И это тоже стимулирует зацикленное обдумывание.

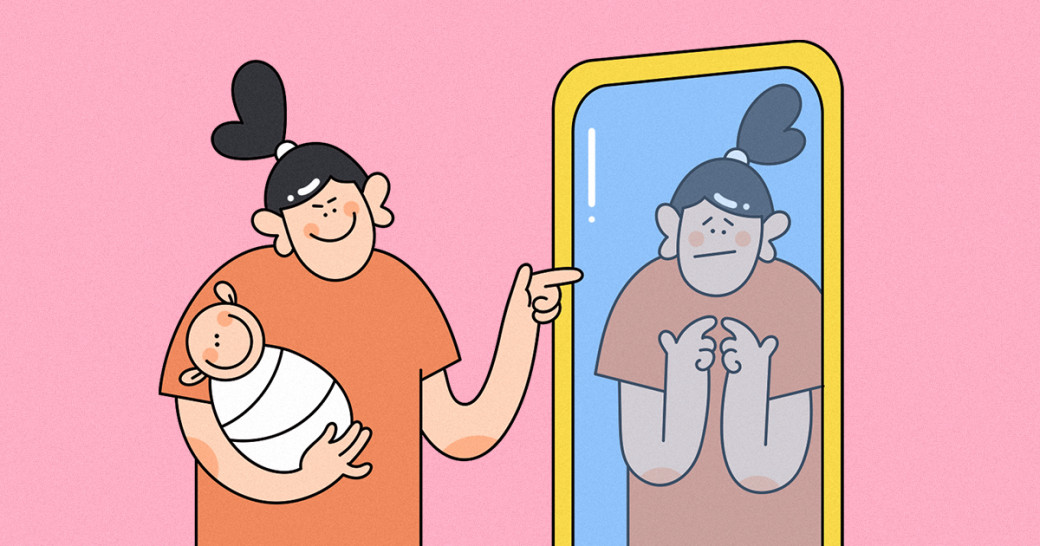

И еще, конечно, накручивают себя родители и вообще взрослые, которые о ком-то заботятся, потому что у родителей, особенно у мам, часто включается гиперконтроль, который связан с ответственностью за другого человека. Включается поток мыслей в стиле: «Не упускаю ли я что-нибудь важное, правильно ли я думаю, правильно ли я делаю, хорошая ли я мать».

Ну и отдельно стоит сказать про людей с СДВГ, синдромом гиперактивности, потому что все перечисленные категории — тревожные, перфекционисты, родители и травмированные — могут быть людьми с СДВГ. Тогда прокручивание мыслей, происходит само по себе, вне зависимости от того, хотим мы этого или нет, и становиться очень тяжело, потому что у нас мозг так устроен, что мы не можем остановить мысли и застреваем в них.

Во-первых, теряется контакт с реальностью. То есть, когда родитель погружается в мысли, которые он обдумывает постоянно, то он перестает замечать, что вообще реально происходит с ребенком и какой он. Родителя начинает беспокоить то, что он воображает, а не то, что происходит с ребенком в реальности. Например, мама прочитала пост про аутизм и начинает замечать у своего ребенка какие-то особенности, странности, из тех, что она вычитала. Но она не видит ребенка таким, какой он есть на самом деле. Это генерирует дополнительную тревогу, страхи и тому подобное.

Во-вторых, возникает ощущение вины и какой-то своей несостоятельности, Потому что чрезмерные размышления про каждую ошибку, про неправильно подобранные слова («А не обидела ли я его тем, как я сказала, тем, как я посмотрела» и так далее), — они приводят к чувству вины у родителя и к ощущению, что он плохой. Ну, а это очень вредная установка, из которой ничего хорошего не получить.

В-третьих, ребенок чувствует напряжение. И если родитель постоянно находится у себя в голове, а не в связи с реальностью, то он становится напряженным, неуверенным и агрессивным в каких-то ситуациях. Это нарушает естественное ощущение безопасности у ребенка. И еще пропадает спонтанность, потому что overthinking мешает тому, чтобы поиграть, посмеяться, находясь в моменте.

Еще overthinking мешает принимать решения быстро, когда нужно срочно что-то сделать. А вместо этого возникает какая-то заторможенность и сильная усталость, потому что очень много ресурсов тратится на бесполезное пережевывание мыслей.

Для начала, стоит научиться ловить себя на прокручивании мыслей. То есть поймать себя на этой зацикленности, остановиться и проговорить, что происходит. Прямо назвать процесс, вот так: «Сейчас я прокручиваю мысли. Это не дает мне принять решение. Это просто цикл тревоги. Это просто тревожные мысли».

В общем, надо остановиться и понять, что вы зацикливаетесь и у вас сейчас нет решения, поэтому пора переключиться на что-то другое.

Еще есть способ назвать то, что вы реально чувствуете. Overthinking часто маскирует эмоции. Человек начинает думать и пережевывать какие-то мысли из-за того, что на самом деле чувствует вину или страх, или злость, или стыд. И здесь важно поймать себя на этих мыслях, остановиться и спросить себя: что я сейчас чувствую? что я пытаюсь решить этими мыслями? что я пытаюсь проконтролировать? Это переключает из когнитивного напряжения в эмоции и уменьшает застревание на мыслях.

Хороший вариант — это начать записывать, то есть не держать все в голове, а выгрузить мысли на бумагу. И здесь важно писать без структуры, не пытаться ничего выстроить, не пытаться формулировать предложения, а просто писать так, как идет поток в голове.

Выписывать просто на листочек все свои мысли. Они реально куда-то продуктивно выходят и это очень разгружает оперативную память, снижая напряжение. Можно завести, например, тревожный дневник, специальную тетрадку. Или использовать технику утренних страниц — это тоже работает.

Совет для людей с СДВГ — ставить таймер на обдумывание. То есть прямо дать себе, например, 15 минут на эти бесплодные размышления, а потом переключиться на что-то другое. Поставить таймер, сказать себе: «Я сейчас буду 15 минут думать мысли, которые мне приходят в голову. Просто думать и крутить их, пережевывать и вот это все. А дальше я займусь другим делом», — и обозначить это дело — «Дальше я пойду писать конспект, загружу посудомойку, поговорю с ребенком, узнаю, как у него дела. И не буду возвращаться к этим мыслям». Это помогает вернуть контроль и тоже снижает тревожность.

Можно попробовать переключиться в тело, то есть заняться чем-то, что будет занимать тело, а не голову. Например, подойдет движение: потянуться, сделать какую-нибудь легкую йогу или включить активную музыку и потанцевать. Также поставить таймер и пять минут просто подергаться под музыку, переключиться.

Хорошо помогает переключение на какие-то тактильные ощущения, например, принять душ или съесть мятный леденец (само ощущение охлаждения переключает сенсорику), или сделать себе массаж, почесаться жесткой щеткой. Можно попробовать делать дыхательные практики — это тоже хорошо работает. Дыхание по квадрату, например, стандартное.

Еще есть такая психологическая техника «потрогать пять предметов вокруг и описать их вслух». Это хорошо активирует сенсорную систему и переключает мозг, потому что ты сосредотачиваешься на каких-то конкретных вещах.

Нужно взять в руки, допустим, маркер и потрогать его внимательно, сосредоточить все свое внимание на нем и описать, какого он цвета, какого размера, какой формы, какой он там на запах, на вкус, можно его лизнуть даже, определить, нравится ли вам его форма и его цвет. Это переключение тоже очень хорошо помогает перестать пережевывать мысли.

Ну и, конечно, если overthinking мешает жить, то есть если это происходит постоянно, если вырваться из мыслей не получается, если вы пытаетесь переключиться, но мысли снова затягивают, если не получается уснуть из-за этих мыслей, которые кружатся и кружатся, если постоянно присутствует чувство вины или страха, — то тогда стоит обратиться к психологу, потому что здесь нужна более тонкая и профессиональная работа со специалистом.

В общем, не всегда тот, кто много думает, обязательно является умным — иногда это просто человек, зациклившийся на своих страхах, планах, беспокойстве и возможном уровне знаний. Не зря в заголовке у нас оказалась Умная Эльза из одноименной сказки! Ее пример учит нас, что можно сколько угодно рыдать, глядя на кирку в стене погреба, и представлять, как она зашибет насмерть еще даже не зачатого ребеночка, но все, что надо сделать — это вытащить и выбросить этот потенциально опасный инструмент. Берегите кукуху, оставайтесь в моменте, не теряйте связь с реальностью и помните — везде соломки не подстелить.